Schloss Petershagen, Stadt Petershagen im Kreis Minden-Lübbecke (Nordrhein-Westfalen).

Die heutige Schlossanlage in Petershagen wurde im 16. Jh. im Stil der Weserrenaissance erbaut. Zuvor befand sich an gleicher Stelle eine 1306 vom damaligen Mindener Bischof Gottfried von Waldeck erbaute Wehrburg. Das Schloss liegt am Rand des Stadtkerns von Petershagen, direkt an der Mündung der Ösper in die Weser, unweit der Petershagener Petrikirche.

Adresse: Schloßstraße 5, 32469 Petershagen

Der Gegend des heutigen Petershagen wurde 784 erstmals unter dem Namen Huculvi, später als Hockeleve, bekannt, als Karl der Große an dieser Stelle die Weser aufgrund eines Hochwassers nicht überqueren konnte. In der Folge gelangte das Gebiet in den Herrschaftsbereich des um das Jahr 800 gebildeten Bistums Minden. Das Gebiet des Bistums umfasste weite Teile des historischen Engern. 1306 erbaut hier der Mindener Bischof Gottfried von Waldeck eine Burg mit Namen Petershagen (nach dem Hl. Petrus, dem Schutzpatron des Bistums). Diese Burg wurde von nun an die die Residenz der Bischöfe von Minden. Später erst bildete sich hier eine Stadt, auf die sich der Name der Burg übertrug. Die Bischöfe empfingen seit 961 die Regalien, Hoheitsrechte zur Ausübung der Staatsgewalt, und waren Reichsfürsten. Mit dem Westfälischen Frieden 1648 wurde das Bistum säkularisiert und das aus den Territorien des Hochstift Minden neu gebildete Fürstentum Minden dem Kurfürstentum Brandenburg zugesprochen. Bis 1669 blieb das Schloss Petershagen Sitz des brandenburgischen Statthalters.

Die Wappen am Treppenturm

Von 1545 bis 1547 wurde die Burg durch den Baumeister Jörg Unkair (1500 – 1553) zu einem Schloss im Stile der Weserrenaissance ausgebaut. Zwischen 1608 und 1611 ließ Christian von Braunschweig-Lüneburg das Schloss weiter umbauen. Am Treppenturm des Schlosses haben sich die Wappensteine der am Bau, bzw. Umbau der Anlage beteiligten Schlossherren erhalten.

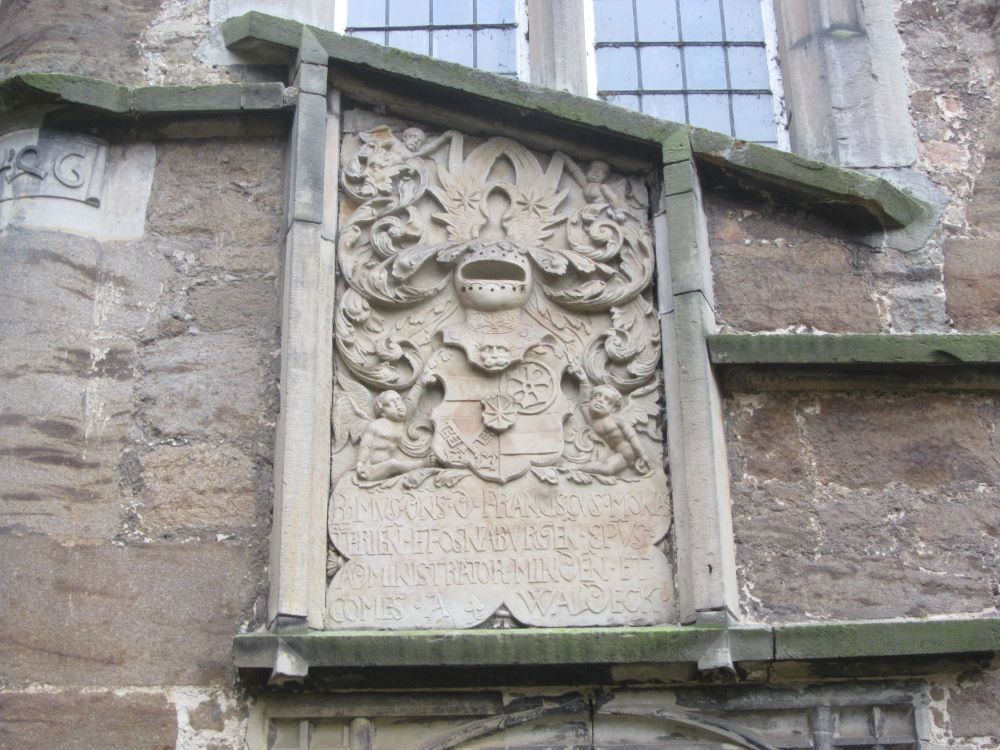

Das Wappen von Franz II. von Waldeck, Bischof von Minden

Franz von Waldeck wurde um 1491 auf der Sparrenburg, heute Bielefeld, geboren und verstarb am 15. Juli 1553 auf Burg Wolbeck, heute Münster. Er war der dritte Sohn von Graf Philipp II. von Waldeck-Eisenberg (1453 – 1524 ) und Katharina von Solms-Lich (1458 – 1492). Franz wurde 1529 erst Administrator und ab 1530 gewählter Bischof von Minden. 1532 wurde er auch zum Bischof von Osnabrück und Münster ernannt.

Das Wappen ist geviert mit aufgelegtem Mittelschild: in Schwarz ein goldener Stern; in 1 und 4: in Gold ein roter Balken (Hochstift Münster), in 2: in Silber ein rotes Rad (Bistum Osnabrück), in 3: in Rot zwei schräggekreuzte silberne Schlüssel (Bistum Minden).

Auf dem Helm ein beiderseits mit einem schwarzen Stern belegter goldener Flug.

Das Wappen von Hermann von Holstein-Schauenburg, Bischof von Minden

Hermann von Holstein-Schauenburg wurde am 1. November 1545 geboren und am 5. März 1592 gestorben. Hermann war der älteste Sohn von Otto IV. von Holstein-Schauenburg-Pinneburg ( 1517 – 1576) und Maria von Pommern-Stettin (1527 – 1554). Hermann war von 1567 bis 1582 Bischof von Minden.

Das Wappen ist geviert mit aufgelegtem Mittelschild: in Rot zwei schräggekreuzte silberne Schlüssel (Bistum Minden); in 1 und 4: in Rot ein silbernes Nesselblatt (Schauenburg), in 2: in Gold ein achtzackiger roter Stern (Grafschaft Sternburg), in 3: in Silber ein von Blau und Rot sechsfach gespaltener Balken (Herrschaft Gehmen) – eigentlich in Silber ein mit drei goldenen Pfählen belegt roter Balken.

Auf dem Schild drei Helme (von optisch links nach rechts): I. zwischen zwei goldenen Stäben sieben Lanzen mit nach links hin wehenden Fähnchen (Schauenburg), II. zwischen zwei rot-golden geteilten Büffelhörnern ein achtstrahliger schwarzer Stern (Waldeck), III. zwischen einem rot-silbern geteilten Flug eine rote Rose (Lippe).

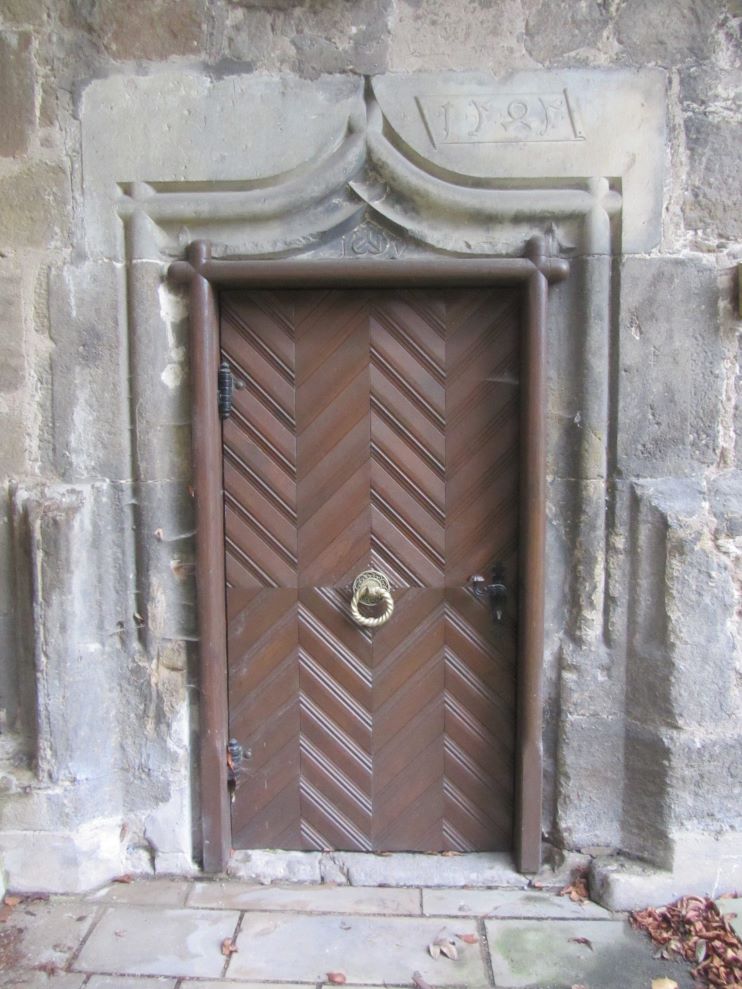

Das Steinmetzzeichen von Jörg Unkair

Jörg Unkair wurde um 1500 in Lustnau, heute ein Stadtteil von Tübingen, geboren und ist 1553 in Detmold gestorben. Er war als Baumeister ein bedeutender Vertreter der sogenannten Weserrenaissance. Während seiner Ausbildung und in seinen frühen Jahren soll er u.a. am Bau des Straßburger Münster und am Kloster Bebenhausen in Tübingen mitgearbeitet haben. In Norddeutschland arbeitete er von 1524 bis 1526 an Schloss Neuhaus bei Paderborn und von 1535 bis 1539 an Schloss Stadthagen. Ab 1544 leitete er den Umbau von Schloss Petershagen. Über der Tür ist sein Steinmetzzeichen zu sehen, in Form einer Hausmarke. Links uns rechts des Schilds sind seine Initialen J und U zu sehen. Die Jahreszahl 1545, rechts über der Tür, deutet wohl auf das Jahr des Baujahrs des Treppenturms.

Weiterer Wappenstein auf dem Schlossgelände

An einem der Pfeiler zum Schlossplatz ist ein weiteres Wappen zu finden, welches bisher noch nicht entschlüsselt wurde.

Dieser Stein ist jüngerer Geschichte und wurde vermutlich erst in den letzten Jahrzehnten hierher gebracht und verbaut.

Grabsteine der Familie Hellermann im Schlosshof

Im Schlossinnenhof sind zwei Grabsteine zu finden, die beide der Familie Hellermann zuzuschreiben sind. Die größere Grabplatte war die Eingangsplatte des Grabmals des 1615 zu Lemgo geborenen Amtsschreibers Walrad (Volrad) Hellermann (1615–1697) und seiner Ehefrau Elisabeth Koch (1682). Diese zeigt zwei Wappen. Der Text auf dem Grabstein enthält einen Fluch in lateinischer Sprache, der die nachkommenden Geschlechter von einer Verletzung des Grabes abhalten sollte. Übersetzt bedeutet er ungefähr, dass demjenigen, der das Grab öffnet, verkauft oder zerstört, die Flucht des Kain, der Aussatz des Gehasi und die Verzweiflung des Judas ereilen soll. Der zweite Grabstein ist der eigentliche Grabstein für Walrad Hellermann und trägt kein Wappen. Beide Steine wurde während der Umgestaltung des alten und nicht mehr benutzten Friedhofs zur Gedenkstätte an die im ersten Weltkriegen gefallenen Bürger der Stadt vom dortigen Erbbegräbnis Hellermann in den Schlosshof umgebettet.

Das linke Wappen könnte der Familie Hellermann zugeordnet werden. Es zeigt einen geteilten Schild, oben drei Äste (Brände) nebeneinander, unten eine Leinenblüte. Auf dem Helm eine Figur, in den Armen einen Ast haltend. Das rechte Wappen auf der Grabplatte könnte das der Familie Koch sein. Es zeigt im Schild über drei Steinen (Felsen) einen Wulst, der oben mit drei Straußenfedern besteckt ist. Auf dem Helm drei Straußenfedern. Farben sind nicht identifizierbar. Für beide Wappen fehlen weiteren Quellenbelege.

Walrad Hellermann heiratet noch im selbem Jahr ein weiteres Mal aus dieser Verbindung ging 1686 sein Sohn Volrath hervor. Walrad Hellermann stirbt nach 48jähriger Dienstzeit in Petershagen im Alter von 83 Jahren. Sein Sohn Volrath Hellermann (1686 – 1756) wurde Oberst im preußischen Garderegiment und Kommandant der Festung Kolberg. Er wurde am 27. Juli 1743 in den preußischen Adelsstand erhoben. Ihm wurde in diesem Zusammenhang ein völlig anderes Wappen neu verliehen.

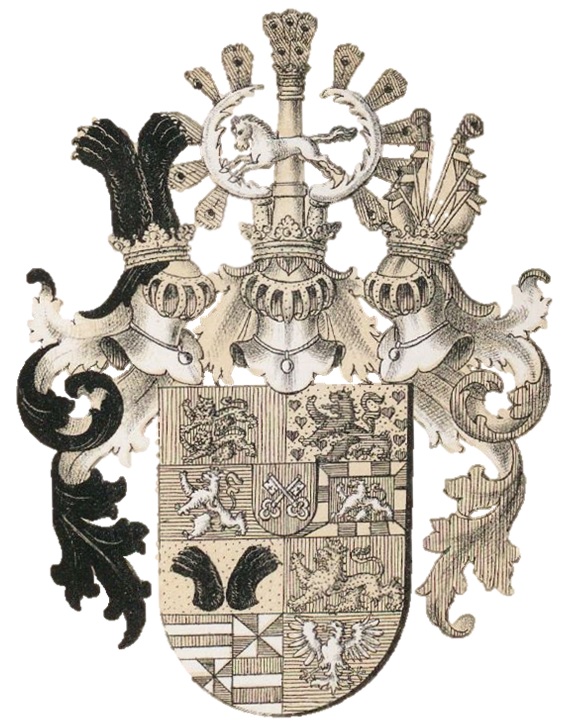

Der Wappenstein von Christian von Braunschweig-Lüneburg

In der Literatur wird ein weiterer Wappenstein angegeben, zu dem hier keine Fotos vorliegen. So befindet sich an der Südwand des Schlosses, oberhalb der oberen Terrasse, der Wappenstein des Administrators und Bischofs Christian von Braunschweig-Lüneburg (1566-1633) . Christian war der zweite Sohn des Herzogs Wilhelm von Braunschweig- Lüneburg und Dorothea von Dänemark. Er war ab 1599 Bischof von Minden und nach dem Tode seines Bruders Ernst II. von Braunschweig-Lüneburg (1564 – 1611) auch regierender Herzog von Braunschweig-Lüneburg. Er war der letzte Mindener Bischof, der im Schloss Petershagen residierte und ließ ab 1611 das Schloss instand setzen. Der Wappenstein soll ca. 160 cm hoch und 88 cm breit sein und ist von zwei Karyatiden beseitet. Es folg in seinem heraldischen Inhalt nicht dem am Schloss Ahlden in Ahlden an der Aller zu findenden Wappenstein Christians über der Toreinfahrt. Die Felder 5 und 7 sind sind im Gegensatz zu diesem vertauscht. Inhaltlich folgt es eher dem im Stammbuch Davids von Mandelsloh abgebildeten Wappen Christians. Aufgrund der sehr kunstvollen Gestaltung muss der Wappenstein zuvor an repräsentativer Stelle im Schloss angebracht worden sein und ist vermutlich während des Umbaus in der Zeit von Bischof Franz II. an die Wand über der oberen Terrasse versetzt worden sein.

Das Wappen zeigt einen einmal gespalten und dreimal geteilten Schild, mit Mittelschild. In Feld 1: in Blau zwei goldene hersehende Löwen (Braunschweig), Feld 2: In Gold mit roten Herzen bestreut ein blauer Löwen (Lüneburg), Feld 3: in Blau ein golden-gekrönter silberner Löwe (Grafschaft Everstein), Feld 4: in einem silbern-blau gestückten Bord in Rot ein goldener Löwe (Grafschaft Homburg) – im Wappenstein ist der Bord nicht zu erkennen, Feld 5: Geviert, 1 und 4 rot-silbern drei mal geteilt, in 2 und 3 silbern-blau achtfach geständert (Grafschaft Bruchhausen), Feld 6: in Gold ein blau-bewehrter roter Löwe (Grafschaft Diepholz), Feld 7: in Gold zwei schwarze Bärentatzen (Grafschaft Hoya), Feld 8: in Blau ein silberner Adler (Grafschaft Diepholz), eingeschoben zwischen Feld 3 und 4 der Mittelschild: in Rot zwei schräggekreuzte silberne Schlüssel (Bistum Minden).

Die Helme zeigen von optisch links nach rechts die Helme von Hoya, (zwei schwarze Bärentatzen), Braunschweig-Lüneburg (eine mit einem Pfauenstoß besteckte golden-gekrönte rote Säule, davor zwischen zwei außen mit Straußenfedern besteckten, rot-gegrifften, silbernen Sicheln ein springendes silbernes Ross) und Bruchhausen (zwischen zwei von silbern-rot übereck geteilten Hörnern vier von Rot und Silber geteilte Fähnlein an roten Lanzen).

1902 kaufte Heinrich Hestermann das Gelände. In den 1960er Jahren erfolgte ein Umbau zu einer Hotelanlage. Bis 2018 blieb die Familie Hestermann Eigentümer des Schlosses. Der neue Besitzer sanierte Schloss Petershagen und möchte es zukünftig wieder zu einem Ort für Feierlichkeiten und Events machen.

Quellen:

- Webseite der Ortsheimatpflege Petershagen, www.heimatpflege-petershagen.de, abgerufen 27. Dezember 2024.

- „Petershagen“, In: EBIDAT – Die Burgendatenbank, www.ebidat.de, abgerufen 27. Dezember 2024.

- Wikipedia-Artikel „Schloss Petershagen“, abgerufen 27. Dezember 2024.

- Wikipedia-Artikel „Gottfried von Waldeck“,abgerufen 27. Dezember 2024.

- Wikipedia-Artikel „Bistum Minden“, abgerufen 27. Dezember 2024.

- Wikipedia-Artikel „Hellermann (Adelsgeschlecht)“,abgerufen 27. Dezember 2024.

- „Informationen zum Schloss“, Informationsmaterial der Schloss Petershagen GmbH, www.schloss-petershagen.de, abgerufen 27. Dezember 2024.

- „Schloss Petershagen“, In: www.muehlenkreis.de, abgerufen 27. Dezember 2024.

- Siebmacher’s großes und allgemeines Wappenbuch, Bd. 1 (Souveräne und Landesfürsten), 5. Abt. , T. 1: Bistümer, Nürnberg 1881.

- Gustav Adelbert Seyler (Hrsg.): „J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch, Bisthümer“, 1881, Verlag Bauer & Raspe.

- Siebmacher’s großes und allgemeines Wappenbuch, Bd. 3 (Blühender Adel deutscher Landschaften unter preußischer Vorherrschaft), 2. Abt., Bd. 1, T. 1: Der blühende Adel des Königreichs Preußen: Edelleute A-L, Nürnberg 1878.

- Dr. Jürgen Soenke: Die Wappensteine des Schlosses Petershagen, 1953, In: Mindener Heimatblätter vol. 25 (1953) p. 77-79, 106-110.

- Das Stammbuch Davids von Mandelsloh, Handschrift, 1605-1623, Stadtbibliothek Lübeck, www.digital-stadtbibliothek.luebeck.de, abgerufen 16. Dezember 2024.

Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Text und Fotos: Alexander Hoffmann, 2024.