Wappen auf Kanalschachtdeckeln

Kanaldeckel sind Schachtabdeckungen unterirdischer Versorgungs- oder Abwasserkanäle und sind in den allermeisten Fällen mit dem Hoheitszeichen der Stadt oder Gemeinde geschmückt. Diese gusseisernen Kanaldeckel können zumeist geöffnet werden und ermöglichen so den Zugang zu einem Kontrollschacht oder das Kanalsystem .

- Kanaldeckel in Deutschland (A bis Z)

- Kanaldeckel in Dänemark (A bis Z)

- Kanaldeckel in Island (A bis Z)

- Kanaldeckel in Japan (A bis Z)

- Kanaldeckel in Polen (A bis Z)

- Kanaldeckel in Schweden (A bis Z)

- Kanaldeckel in Spanien (A bis Z)

- Kanaldeckel in Tschechien (A bis Z)

- Kanaldeckel in Ungarn (A bis Z)

Kanaldeckel in Deutschland

Wappen der Stadt Bad Muskau, Landkreis Görlitz (Sachsen).

Das Stadtwappen zeigt in Grün ein naturfarbener Wilder Mann mit grünem Blätterkranz und Hüftschurz, in der Rechten ein gesenktes Schwert mit goldenem Heft und silberner Klinge, in der Linken eine rote Hirschstange.

Die Hirschstange, wie auch im Wappen der Stadt Forst (Brandenburg) bezieht sich auf das Stammwappen der Herren von Bieberstein, einer in der Region vielfach begüterten Familie. Wenzel von Bieberstein (1421–1465) kaufte 1447 die Herrschaft Muskau und erteilte 1452 dem Ort das Stadtrecht. Bis 1551 blieb die Stadt im Besitz der Familie von Bieberstein. Das aktuelle Stadtwappen geht auf ein Siegeln aus dem 15. Jh. zurück und wurde von Frank Diemar, Erfurt, gestaltet.

Wappen der Stadt Barth, Landkreis Vorpommern-Rügen (Mecklenburg-Vorpommern).

Das Stadtwappen ist silbern-blau geteilt, oben ein hersehender Mannskopf mit braunem Haar und Bart, unten balkenweise drei schräge silberne Fische. Auf dem blau-silbern bewulsteten Bügelhelm mit goldenem Halskleinod und blau-silbernen Decken, fünf silberne Straußenfedern. Der bärtige Männerkopf erscheint bereits auf einem Siegel aus dem Jahr 1404 und ist eine redende Anspielung auf den Stadtnamen. Die Bedeutung der drei Fische ist nicht gesichert, wird aber auf die Lage an der Ostsee und den Fischfang anspielen. Der Männerkopf kam einfach oder auch doppelt in den Stadtsiegeln vor. Das älteste bekannte Stadtsiegel von ca. 1300 zeigt ein Schiff mit je einem bärtigen Kopf an jedem Ende. Das von Heinz Kippnick, Schwerin, neu gestaltete Wappen wurde am 7. Juni 2000 unter der Nr. 2 in der Wappenrolle des Landes Mecklenburg-Vorpommern aktualisiert.

Wappen der Stadt Beeskow, Landkreis Oder-Spree (Brandenburg).

Das Wappen wurde am 15. März 1997 durch das brandenburgische Ministerium des Inneren genehmigt. Das Stadtwappen zeigt in Rot ein spitzbedachtes, mit vier Fialen verziertes und zwei übereinander gestellten Öffnungen versehenen gotisches Portal, belegt mit zwei schräg gegeneinander gestellten Schilden; vorn in Rot drei übereinanderliegende silberne Sensenklingen (mit der Schneide nach oben gekehrt); hinten in Gold eine rote, nach rechts gebogene, fünfendige Hirschstange. Die drei Sensenblätter gehen auf das Wappen der Ritter von Strele zurück, welche als Stadtgründer und erste Stadtherren im 13. Jh. gelten. Die rote Hirschstange geht auf das Wappen der Herren von Bieberstein zurück, welche 1383 in den Besitz der Herrschaft Beeskow kamen. Ein Stadtsiegel von 1300 zeigt einen Ritter mit Lanze und Sensenklingenschild im Tor einer Burg. Die vier Türmchen am gotischen Portal sind bereits auf Stadtsiegeln aus dem 16 Jh. zu erkennen, eine Beziehung zu einem bekannten Gebäude in Beeskow ist bislang nicht herstellbar.

Wappen des Ortsteils Beuren, Stadt Leinefelde-Worbis, Landkreis Eichsfeld, Thüringen.

Der Kanaldeckel zeigt zwei Kommunalwappen und wurde auf der südlich von Beuren befindlichen Burg Scharfenstein fotografiert.

Der linke Schild zeigt das Wappen des Ortsteils Beuren: in Rot einen silbern gezinnten Turm mit spitzem Dach, darunter ein sechsspeichiges silbernes Rad, beiderseits begleitet von je einem aus je sieben Blättern bestehenden silbernen Eichenzweig. Der Turm steht für den ehemaligen Zollturm und symbolisiert die beginnende Stadtentwicklung Beurens im Mittelalter. Durch die Verwendung des silbernen sechsspeichigen Rads wird die jahrhundertelange Zugehörigkeit zum Erzbistum Mainz symbolisiert. Das Eichenlaub steht symbolisch für das Eichsfeld. Das durch Frank Jung, Erfurt, gestaltete Wappen wurde der ehemalig selbstständigen Gemeinde Beuren am 30 June 1993 genehmigt. Die Gemeinde ist seit 2000 Ortsteil der Stadt Leinefelde.

Der rechte Schild zeigt das Wappen der Stadt Leinefelde-Worbis: in Rot zwischen silbernen Zinnenflanken ein dreifach gespaltener Wellenpfahl. Die Stadt führt das durch Frank Jung, Erfurt, gestaltete Wappen mit Genehmigung des Thüringer Verwaltungsamts seit dem 11. Dezember 2007. Die Farben Rot und Silber beziehen sich auf die Kurmainzer Wappenfarben und verweisen somit auf die ehemalige Zugehörigkeit der Region zum Erzbistum Mainz. Im Stadtgebiet von Leinefelde-Worbis liegen die Quellen der Wipper, einem Unstrutzufluss, und der Leine, einem Weserzufluss. Die Zinnenflanken stehen zudem für die beiden Burgen Bodenstein und Scharfenstein.

Foto: B. Quosdorf, Berlin

Wappen der Stadt Braunschweig (Niedersachsen).

Das Stadtwappen zeigt in Silber einen schwarz-bewehrten roten Löwen. Das Stadtwappen ist seit 1366/67 bekannt und wurde von König Albrecht II. ( 1397-1439) im Wappenbrief vom 15. Oktober 1438 bestätigt. Das Wappenmotiv geht auf ein Stadtsiegel von 1231 zurück, das einen Löwen innerhalb einer Stadtumgebung zeigt. Auf dem Kanaldeckel wird das 1954 von Hermann Eidenbenz (1902-1993), einem Schweizer Grafiker, geschaffene Stadtlogo verwendet.

Wappen der Freien Hansestadt Bremen.

Das Stadtwappen zeigt in Rot einen schräg nach rechts aufgerichteten, mit dem Bart nach links gewandten silbernen Schlüssel. Der Schlüssel ist das Attribut des Schutzpatrons des Bremer Doms, dem Apostel Petrus, und taucht als Symbol bereits 1366 im Bremer Stadtsiegel auf.

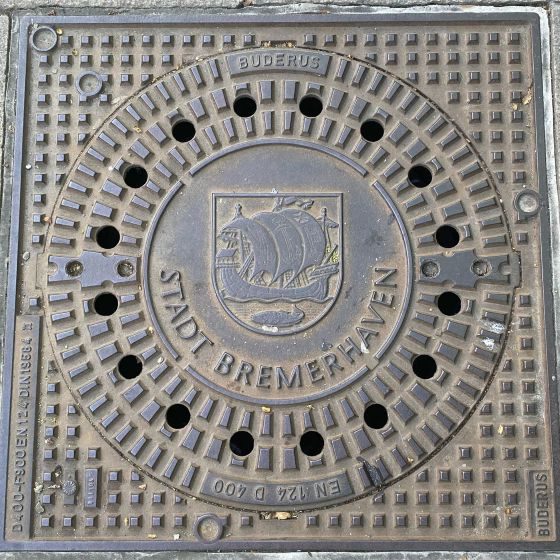

Wappen der Stadt Bremerhaven, Bremen.

Das Stadtwappen zeigt in Silber über blauem Wellenschildfuß, darin ein silberner Fisch, ein rotes Schiff (Kogge) mit blauem Dach auf dem Achterkastell und drei Masten, auf den Segeln: rechts in Rot zwei gekreuzte silberne Sensenblätter, mittleres in Blau ein goldener Anker und links erhöht geteilt, oben in Silber ein rotes Tatzenkreuz, unten in Rot ein silberner Schlüssel.

Das Schiff und der Fisch stehen symbolisch für die Bedeutung der Wirtschaftszweige Handel und Fischerei. Die Wappen Auf den Segeln wird auf die drei ehemaligen Städte Lehe (heraldisch rechts), Geestemünde (Mitte) und Bremerhaven (heraldisch links). Die Stadt nahm das Wappen am 28. Mai 1947 an. Der Entwurf stammt von Waldemar Mallek, Münster.

Foto: D. Majewski, Seligenstadt

Wappen der Stadt Celle, Landkreis Celle, Niedersachsen.

Das Wappen zeigt in Blau eine mit Zinnen versehene silberne Mauer, auf der drei Türme mit roten Dächern stehen; in der schwarzen Toröffnung ein schräggelehntes goldenes Schildchen, darin ein aufrechter, von sieben roten Herzen umgebener blauer Löwe. Das große Wappen der Stadt wird mit Helm, Helmdecken und -zier geführt. Auf dem blau-silbern bewulsteten Helm mit blau-silbernen Decken zwei mit der Spitze aufgerichtete, mit der Schneide einwärts gekehrte und am Rücken mit grünen Pfauenspiegeln besteckte, auswärts geneigte silberne Sicheln mit roten Griffen. Der Schild im offenen Stadttor bezieht sich auf das Wappen des Fürstentums Lüneburg. Das Wappen ist in ähnlicher Form bereits seit 1288 bekannt, Helm und Helmzier waren dabei noch Bestandteile innerhalb des Schilds und standen über dem von einer Mauer mit Tor und zwei Türmen flankierten Löwenschild. Ab 1579 wird das Wappen in seiner heutigen Form geführt.

Wappen der Stadt Cochem, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz.

Das Wappen zeigt im silbern-rot gespaltenen Schild vorn ein durchgehendes rotes Balkenkreuz, hinten eine aus dem Spalt hervorkommende silberne Hand mit schwarzem Ärmel, die zwei schräggekreuzte goldene Schlüssel emporhält. Das rote Kreuz symbolisiert das kurtrierische Kreuz. Die beiden Schlüssel und die Hand symbolisieren den Heiligen Petrus. Die Trierer Erzbischöfe übten lange Zeit die Grundherrschaft über die Stadt aus.

Foto: S. Kienaß, Berlin

Wappen der Stadt Cuxhaven, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen.

Das Wappen zeigt im goldenen Schild über blauem Wellenschildfuß eine schwarze Kugelbake. Auf dem Schild ruht eine goldene Mauerkrone mit drei Zinnen. Die Wellen sollen die in die Nordsee mündende Elbe andeuten. Das Seezeichen wurde 1718 aufgestellt und markiert die Elbeinfahrt. Beides betont die große Bedeutung der Schifffahrt und der Fischerei für die Stadt. Das Wappen wurde der Stadt am 28. Januar 1913 durch den Senat von Hamburg, da die Stadt bis 1924 noch Teil der Landherrenschaft Hamburgs war, genehmigt.

Wappen des Flecken Dahlenburg, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen.

Das Wappen wird beschrieben: Auf grünem Dreiberg, der mit einem liegenden, herschauenden goldenen Löwen belegt ist, in Schwarz drei rot bedachte silberne Spitztürme, der mittlere mit offenem Tor und goldenem Fallgatter, umgeben von acht silbernen Rosen mit goldenem Kelch. Das Wappen geht auf ein Siegel aus der Zeit um 1500 zurück. Der Löwe soll sich auf das Lüneburger Wappentier beziehen Die Türme sollen eine seit dem 12. Jh. im Ort nachweisliche Burg darstellen.

Wappen der Stadt Delitzsch, Landkreis Nordsachsen, Sachsen.

Das Wappen der Stadt Delitzsch zeigt in Gold zwei blaue Pfähle, belegt mit einem schräg gestellten Herzschild, darin in Gold ein doppelschwänziger schwarzer Löwe. Das Stadtwappen nimmt die Symbole des Stammwappens der Wettiner als Markgrafen von Landsberg auf, die Landsberger Pfähle, sowie das Wappen der Markgrafen von Meißen, den schwarzen Löwe. Das heutige Stadtwappen bezieht sich auf die spätmittelalterlichen Stadtsiegel.

Wappen der Landeshauptstadt Dresden, Sachsen.

Das Wappen zeigt im gespaltenen Schild vorn in Gold ein steigender rot-gezungter und -bewehrter schwarzer Löwe, hinten in Gold zwei schwarze Pfähle. Die Stadt führt auch ein Vollwappen: Auf dem schwarz-golden bewulsteten Helm mit schwarz-goldenen Decken ein goldener Flug, rechts belegt mit einem schwarzen Löwen, links zwei schwarzen Pfählen. Das Wappen geht auf ein Siegel von 1309 zurück. Das Wappen nimmt die Wappenbestandteile der Wettiner Markgrafen auf, den Meißner Löwen und die Landsberger Pfähle. Diese wurden zur Unterscheidung von den Wappen der Städte Leipzig und Chemnitz schwarz tingiert. Weitere Informationen hier: Neustädter Markthalle in Dresden.

Wappen der Landeshauptstadt Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen.

Das Wappen der Stadt Düsseldorf zeigt im silbernen Schild einen aufgerichteten, doppelschwänzigen, blau-gekrönten und -bewehrten rote Löwen, der einen gesenkten blauen Anker in seinen Pranken hält. Ursprünglich zeigte das Wappen der Stadt nur einen Anker und weist auf die Bedeutung der Rheinschifffahrt für die Bürger der Stadt. Der Löwen war das Wappentier der Herzöge von Berg. Die heutige Form des Wappens wurde 1938 durch den Heraldiker Otto Hupp festgelegt. Die radschlagenden Kinder (Radschläger) sind ein Düsseldorfer Wahrzeichen und vielerorts in der Stadt anzutreffen.

Wappen der Landeshauptstadt Erfurt, Thüringen.

Das Wappen zeigt in Rot ein silbernes, sechsspeichiges Rad, wobei zwei Speichen senkrecht stehen, vor rotem Grund. Das sechsspeichige Rad erscheint im 17. Jh. erstmals im Stadtsiegel. Die Wappenfarben und die Schildfigur bezieht sich auf die territoriale Zugehörigkeit zum Erzbistum Mainz vom 10. bis zum Beginn des 19. Jh.

Wappen der Stadt Esslingen am Neckar, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg.

Das Wappen zeigt in Gold einen rot-bewehrten schwarzen Adler, auf der Brust belegt mit einem grün-rot gespaltenen Schild, darin vorn der schwarze Buchstabe C und hinten der schwarze Buchstabe E. Das Wappen bezieht sich auf einen Siegelabdruck von 1232. Der Adler symbolisiert den Reichsadler und verweist auf die bis 1803 bestehende Reichsunmittelbarkeit. Die Buchstaben C und E stehen für Cevitas Esslingensis (Stadt Esslingen).

Foto: K. Winkler, Fredersdorf-Vogelsdorf.

Wappen der Stadt Frankenberg (Eder), Kr. Waldeck-Frankenberg, Hessen.

Das Wappen zeigt in Blau ein aus einem goldenen Dreiberg wachsender, golden-gekrönter, dreimal silbern-rot geteilter Löwe. Die älteste bekannte Darstellung des Wappens geht auf ein Sekretsiegel der Stadt an einer Urkunde aus dem Jahr 1325 zurück. Der Dreiberg soll die drei regionalen Erhöhungen im Stadtgebiet Hinstürz, Goßberg und Burgberg symbolisieren. Der „bunte“ Löwe soll den thüringischen Löwen symbolisieren, wie er seit dem frühen 13. Jh. von den Landgrafen von von Thüringen und später auch den Landgrafen von Hessen geführt wurden. Das Wappen wurde der Stadt durch Landgraf Heinrich I. von Hessen (1244 – 1308) verliehen.

Foto: D. Majewski, Seligenstadt

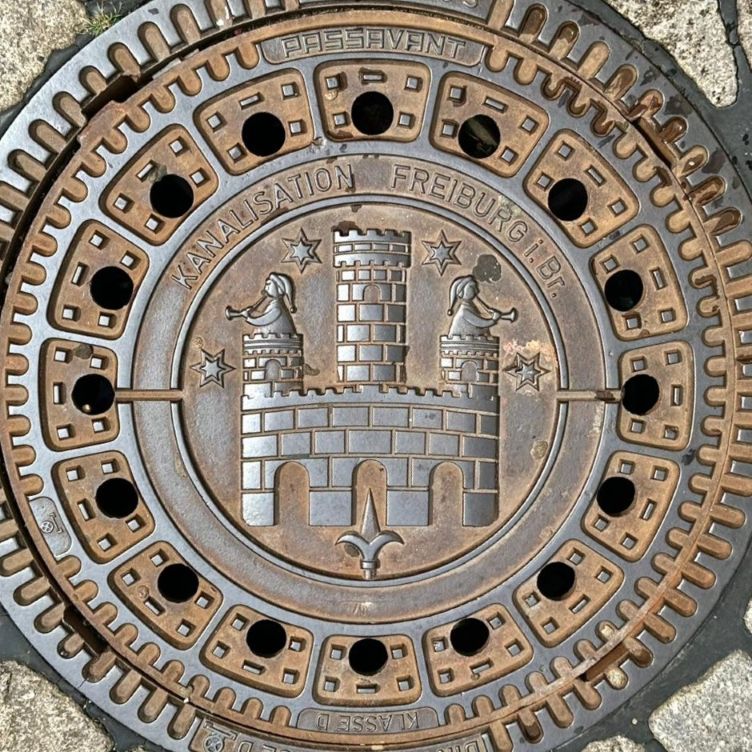

Siegel der Stadt Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg.

Der Kanaldeckel zeigt das Stadtsiegel, eine gezinnte Stadtmauer mit drei Toren und drei von vier Sternen begleiteten Türmen; auf den äußeren Türmen steht je ein das Harsthorn blasender Wächter, unter dem mittleren Tor befindet sich eine Lilie. Das Siegel geht auf das erste Stadtsiegel von 1218) zurück und gehört somit zu den ältesten bekannten Stadtsiegeln. Das Stadtwappen zeigt in Silber ein rotes Kreuz, dem Attribut des ältesten Stadtpatrons, dem heiligen Georg.

Foto: S. Kienaß, Berlin

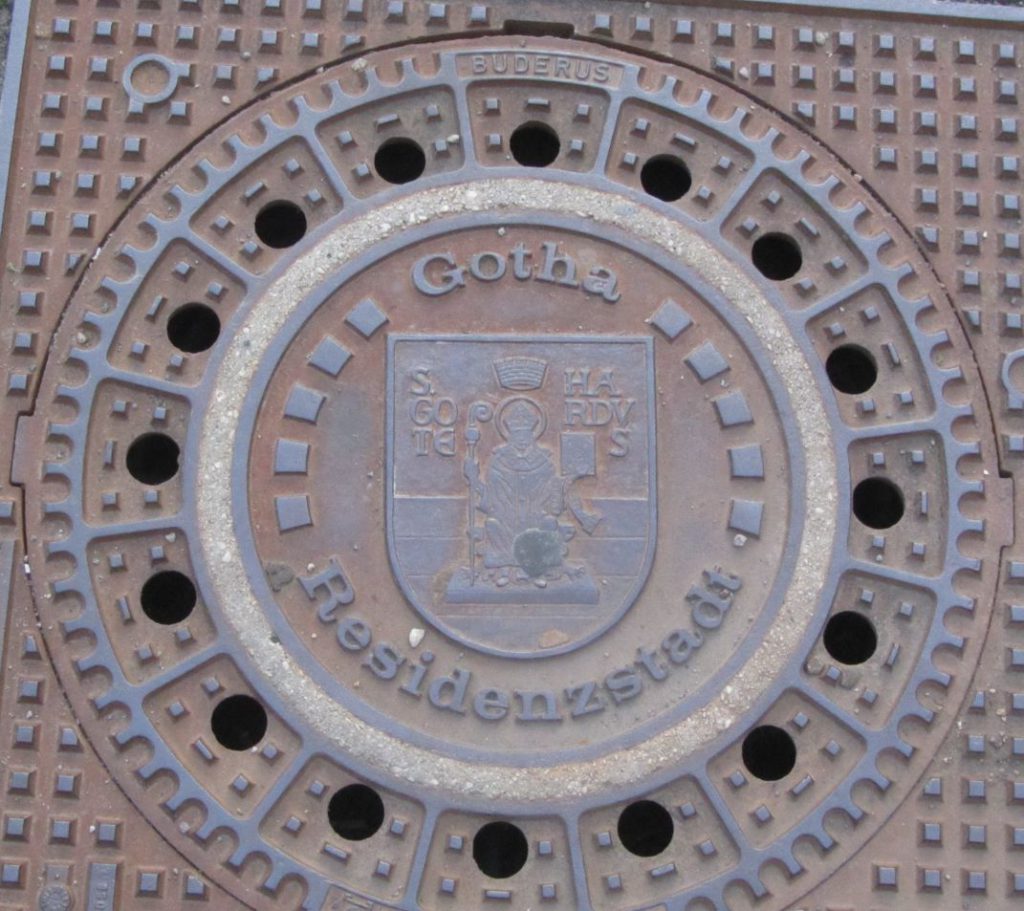

Wappen der Stadt Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen.

Das Wappens zeigt im geteilten Schild oben golden, unten vierfach von Schwarz und Rot geteilt, über allem auf silbernen Podest und von einer fünftürmigen roten Mauerkrone überhöht, ein auf einem Thron sitzender rot-gewandeter Bischof mit silbernem Nimbus, in der Rechten einen Krummstab, in der Linken ein Buch haltend, rechts begleitet von den Buchstaben „S. GOTE“, links von „HARDVS“. Das Wappen geht auf ein altes Stadtsiegel von 1250 zurück. Die Figur des Bischofs stellt den Heiligen Gotthard von Hildesheim (961-1038) dar, der als Schutzpatron der Stadt gilt. Dem geht die Geschichte voraus, dass Gotthard die erste Stadtmauer Gothas errichten, Gärten anlegen und die Stadtkirche St. Margarethen erbauen ließ. Bis heute ehrt die Stadt ihren Schutzpatron mit einem zweitägigen Fest am ersten Maiwochenende.

Wappen der Stadt Güstrow, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern.

In Gold ein stehender, linksgewendeter, hersehender schwarzer Stier mit untergeschlagenem Schweif vor einem gelehnten ausgerissenen, grünen Baum oben mit vier fünfzackigen Blättern, unten mit einem fünfzackigen und einem dreizackigen Blatt.

Die Gestaltung des Stadtwappen folgt einem alten Stadtwappen von 1293 und wurde in der jetzigen Form 1858 festgelegt. Der Stier geht auf die Herren zu Werle als Stadtherren von Güstrow zurück. Der Baum gilt als städtisches Symbol. Am 8. Juni 1999 wurde das Wappen durch das Ministerium des Innern genehmigt und unter der Nr. 72 in der Wappenrolle des Landes Mecklenburg-Vorpommern registriert.

Foto: B. Hoffmann, Berlin

Wappen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Das kleine Staatswappen zeigt eine silberne Burg in rotem Schild. Das Stadtwappen geht Siegel der Stadtsiegel aus dem 12. und 13. Jh. zurück. Der mittlere Turm mit aufgesteckten Kreuz weist auf den Sitz des Bischofs hin, die Sterne über den beiden äußeren Türmen verweisen auf die Hl. Marie, die seit dem Mittelalter die Schutzpatronin der Stadt ist.

Wappen der Stadt Hannoversch Münden, Landkreis Göttingen, Niedersachsen.

Das Wappen zeigt in Rot eine silberne Burg mit breitbedachtem, blau-bedachten und gold-bekrönten Mittelturm zwischen beiderseits zwei Seitentürmen mit blauen Spitzdach; im schwarzen Torbogen ein roter Schild, darin ein blau-bewehrter goldener Löwe; über dem Tor am Mittelturm ein gotisches schwarzes M. Das Stadtwappen geht auf die Erteilung des Stapel- und Umschlagrechts für die Stadt im Jahr 1247 durch den ersten Herzog von Braunschweig-Lüneburg Otto (1204-1252) aus dem Geschlecht der Welfen zurück.

Foto: B. Quosdorf, Berlin

Wappen der Stadt Heilbronn, Baden-Württemberg.

Das Wappen zeigt in Gold einen rot-bewehrten schwarzen Adler mit einem rot-silber-blau zweimal geteilten Schild auf der Brust. Der Adler, als Zeichen der Reichsunmittelbarkeit der ehemaligen Reichsstadt, ist bereits auf dem ältesten Stadtsiegel von 1265 zu sehen. Der Brustschild kommt erstmals im 18. Jh. dazu. Die Farben Rot, Silber und Blau werden als die allgemeinen Stadtfarben angesehen, wie sie auch in der Stadtflagge gezeigt werden.

Foto: K. Winkler, Fredersdorf-Vogelsdorf.

Wappen der Stadt Helmstedt, Landkreis Helmstedt, Niedersachsen.

Das Stadtwappen wird beschrieben als: In Blau auf einer silbernen Zinnmauer mit offener Tür der silbern-gewandete heilige Ludger mit roter Kasel, goldenem Heiligenschein, Krummstab und Buch in den Händen, über diesem ein dreiteiliger Bogen mit rot-bedachten Türmchen und der Inschrift „S. Ludger“.

Das Wappen wurde am 25. Mai 1900 durch Albrecht von Preußen, Regenten des Herzogtums Braunschweig, genehmigt.

Wappen der Stadt Hildesheim, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen.

Das Wappen der Stadt Hildesheim besteht aus Schild mit Oberwappen. „Geteilt, oben in Silber wachsend ein gold-gekrönter, -bewehrter und -gezungter schwarzer Adler, unten golden-rot geviert. Auf dem gold-rot bewulsteten Helm mit gold-roten Decken eine wachsende gold-haarige, blau-äugige Jungfrau in natürlichen Farben mit gold-rot quadriertem Kleid, in beiden Händen vor dem Vierungspunkt des Gewandes einen rot-silber gevierten Kranz aus acht heraldischen Rosen haltend, um das Haupt ein rot-silbernes Band, hinter dem Haupt links besteckt mit einer schräglinken roten und goldenen Straußenfeder.

Das Wappen wurde der Stadt 1528 von Kaiser Karl V. (1500-1558) verliehen.

Wappen der Stadt Königslutter am Elm, Landkreis Helmstedt, Niedersachsen.

Das Wappen zeigt im goldenen Schild ein sich aus silbernen Wellen wachsender blauer Löwe. Das Stadtwappen wurde nachweislich zuerst in einer Urkunde von 1470 verwendet. Der Löwe soll sich auf den lüneburgischen blauen Löwen beziehen, obwohl Königslutter ursprünglich nicht zum lüneburgischen, sondern zum braunschweigischen Teil der welfischen Gebiete gehörte. Mit Beschluss des braunschweigischen Prinzregenten Albrecht vom 14. August 1905 wurde die Gestalt und Färbung des Wappens in der heutigen Form festgelegt.

Wappen der Stadt Leinefelde-Worbis, Landkreis Eichsfeld (Thüringen).

Der Kanaldeckel zeigt zwei Kommunalwappen und wurde auf der südlich des Ortsteils Beuren befindlichen Burg Scharfenstein fotografiert.

Der rechte Schild zeigt das Wappen der Stadt Leinefelde-Worbis: in Rot zwischen silbernen Zinnenflanken ein dreifach gespaltener Wellenpfahl. Die Stadt führt das durch Frank Jung, Erfurt, gestaltete Wappen mit Genehmigung des Thüringer Verwaltungsamts seit dem 11. Dezember 2007. Die Farben Rot und Silber beziehen sich auf die Kurmainzer Wappenfarben und verweisen somit auf die ehemalige Zugehörigkeit der Region zum Erzbistum Mainz. Im Stadtgebiet von Leinefelde-Worbis liegen die Quellen der Wipper, einem Unstrutzufluss, und der Leine, einem Weserzufluss. Diese beiden Gewässer werden durch den silbernen dreifach gespaltenen Wellenpfahl symbolisiert. Die Zinnenflanken stehen zudem für die beiden Burgen Bodenstein und Scharfenstein

Foto: B. Quosdorf, Berlin

Der linke Schild zeigt das Wappen des Ortsteils Beuren: in Rot einen silbern gezinnten Turm mit spitzem Dach, darunter ein sechsspeichiges silbernes Rad, beiderseits begleitet von je einem aus je sieben Blättern bestehenden silbernen Eichenzweig. Der Turm steht für den ehemaligen Zollturm und symbolisiert die beginnende Stadtentwicklung Beurens im Mittelalter. Durch die Verwendung des silbernen sechsspeichigen Rads wird die jahrhundertelange Zugehörigkeit zum Erzbistum Mainz symbolisiert. Das Eichenlaub steht symbolisch für das Eichsfeld. Das durch Frank Jung, Erfurt, gestaltete Wappen wurde der ehemalig selbstständigen Gemeinde Beuren am 30 June 1993 genehmigt.

Wappen der Stadt Leipzig, Sachsen.

Das Stadtwappen zeigt im gespaltenen Schild vorn in Gold einen aufsteigenden rot-gezungten und rot-bewehrten schwarzen Löwen und hinten in Gold zwei blaue Pfähle.

Der Löwe war das Wappentier der Markgrafen von Meißen. Die beiden blauen Pfähle gehören zum Wappen der Markgrafen von Landsberg. Das Wappen geht auf ein Siegel aus dem Jahr 1468 zurück.

Die Städte Chemnitz und Dresden verwenden ein fast identisches Stadtwappen. Das Dresdner Wappen zeigt jedoch schwarze Pfähle, im Chemnitzer Wappen sind beide Felder getauscht.

Wappen der Landeshauptstadt Magdeburg, Sachsen-Anhalt.

Das Wappen zeigt in Silber eine gezinnte rote, schwarz gefugte Burg mit zwei spitzbedachten Türmen, geöffnetem goldenen Tor und hochgezogenem schwarzen Fallgitter; zwischen den Türmen wachsend eine grün gekleidete Jungfrau (Magd), in der erhobenen Rechten einen grünen Kranz emporhaltend. Das Stadtwappen ist durch die Magd auf der Burg ein redendes Wappen. Auf einem Siegel aus dem 13. Jh. sind beide Symbole zu sehen. Das aktuelle Stadtwappen wurde 1994 nicht genehmigt, da bei der Begutachtung des Wappens durch das Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalts mehrere Mängel am Wappen festgestellt wurde.

Wappen der Stadt Meißen, Landkreis Meißen, Sachsen.

Das Wappen der Stadt zeigt in Gold einen über Eck stehenden gezinnten, vierfenstrigen und mit Tor versehenen roten Turm mit Spitzdach und Knauf, hinten einen rot-bewehrten schwarzen Löwen, der den Turm mit seinen Vorderpranken berührt. Auf dem Helm mit silber-roter Helmdecke und den Rumpf eines bärtigen Mannes mit spitziger, pfauenfedernbesteckter Mütze.

Die Stadt führt ein Vollwappen. Das Wappen wurde in dieser Form erstmalig in den Siegeln aus dem 16. Jh. gezeigt.

Wappen der Landeshauptstadt München, Bayern.

Das Wappen zeigt in Silber einen Mönch mit golden-gesäumter schwarzer Kutte, roten Eidbuch und Schuhen. Die Stadt München führt ein kleines und ein großes Stadtwappen, welche 1957 von dem Grafiker Eduard Ege neu gestaltet wurden. Am 17. Dezember 1957 beschloss der Münchner Stadtrat, das große Wappen nicht mehr für den Dienstgebrauch, sondern nur noch für repräsentative Zwecke zu nutzen. Das große Stadtwappen zeigt in Silber eine rote Stadtmauer mit zwei Türmen, zwischen denen wachsend ein rot-bewehrter, golden-gekrönter goldener Löwe; im geöffnetem Tor ein Mönch, roten Eidbuch und Schuhen. Am 2. Dezember 2002 beschloss die Stadt die Satzung der Landeshauptstadt München über die Verwendung des Stadtwappens.

Kanaldeckel in Münster, Nordrhein-Westfalen.

Keiner der hier abgebildeten Kanaldeckel zeigt das Stadtwappen. Das Stadtwappen ist geteilt von Gold, Rot und Silber. Es ist eine Abwandlung des Wappens des Bistums Münster, welches in Gold einen roten Balken zeigt.

Wappen der Stadt Nauen, Landkreis Havelland, Brandenburg.

Das Stadtwappen zeigt in Silber einen schrägrechtsgestellten blauen Karpfen. Bereits ein Stadtsiegel aus dem 14. Jh. zeigt einen Fisch im Wappen, zunächst in Form eines Hechts, ab 1720 eines Karpfens. Der Ursprung der Wappenfigur ist umstritten. Einerseits könnte ein früher Besitzer von Nauen einen Fisch als Hauszeichen geführt haben, andererseits könnte die früher sehr wasser- und damit auch fischreiche Umgebung des Luchs ursächlich für das Wappensymbol sein. Das Wappen wurde der Stadt am 7. Januar 1994 durch das brandenburgische Ministerium des Innern genehmigt.

Wappen des Landes Niedersachsen.

Das Wappen zeigt in Rot ein springendes silbernes Pferd. Die Kanaldeckeln auf dem Gelände des Schlosses Winsen in Winsen a. d. Luhe zeigen das Landeswappen von Niedersachsen, da heute das Land der Eigentümer des Schlosses ist.

Wappen der Stadt Neuruppin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg.

Das Wappen zeigt in Blau eine silberne Burg mit zwei gezinnten, zweigeschossigen Türmen mit zwei übereinander liegenden schwarzen Toren und gold-beknauften, roten Spitzdächern; der Mittelbau mit drei Türmchen und einem schwarzen Tor, das von einem roten Dreieckschild, belegt mit einem gold-bewehrten und gold-gezungten silbernen Adler, überdeckt wird.

Der Adlerschild vor der Burg erinnert an das Wappen der Grafen von Arnstein, welche schon seit dem frühen 13. Jh. hier Grundherren wurden. Die Burg mit den drei kleinen und 2 großen Türmen symbolisieren die befestigte Stadt. Am 22. Juni 1928 wurde der Stadt das Wappen durch das Innenministerium des Landes Preußen verliehen und am 31. März 2003 durch das Brandenburgische Ministerium des Innern bestätigt.

Wappen der Stadt Nordhausen, Landkreis Nordhausen, Thüringen.

Das Wappen zeigt in Gold einen golden- gekrönten, rot-gezungten und -bewehrten schwarzen Adler. Die Stadt führt ein Vollwappen mit Schild, Helm, Helmzier und -decke. Auf dem Helm mit schwarz-goldenen Decken zwei goldene, mit je sechs goldenen dreiblättrigen Lindenstängeln besteckte Büffelhörner. Die erste urkundliche Erwähnung der Stadt stammte aus dem Jahr 927, von 1220 bis 1802 war sie eine Freie Reichsstadt. Das Wappen zeigt somit den Reichsadler. Ein Sekretsiegel von 1336 zeigt einen Adler, der den Helm des thüringischen Landgrafen statt der Kaiserkrone auf dem Kopf trägt.

Foto: B. Quosdorf, Berlin

Wappen des Landkreises Oder-Spree, Brandenburg.

Das Wappen wird beschrieben als: Geviert; oben vorn in Gold zwei gekreuzte rote Bootshaken oben bewinkelt von einem sechsstrahligen roten Stern, hinten in Schwarz ein rot-silber geschachter Schräglinksbalken; unten vorn in Rot drei mit den Spitzen nach außen gekehrte, auf dem Rücken liegende silberne Sensenklingen übereinander, hinten in Gold eine fünfendige rote Hirschstange. Die Bootshaken auf beziehen sich auf das Bistum Lebus, der Schachbalken ist das Wappen der Zisterzienser, deren Klöster in der Region begütert waren. Die Sensenklingen beziehen sich auf das Wappen der Herren von Strehla, die Hirschstange auf das Wappen der Herren von Bieberstein. Das Wappen wurde am 23. Februar 1996 genehmigt.

Wappen der Stadt Osnabrück, Niedersachsen.

Das Wappen zeigt in Silber ein sechsspeichiges schwarzes Rad. Das Rad ist schon seit dem 13. Jh. in den Siegeln des Hochstifts Osnabrück nachzuweisen. Anfänglich ist das Rad im Stadtwappen noch rot, seit 1496 wird es in schwarzer Farbe geführt. Das Rad im Wappen des Bistums Osnabrück ist heute noch rot.

Wappen der Stadt Parchim, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern.

Das Wappen zeigt in Rot ein hersehender schwarzer Stierkopf mit schwarzen Hörnern, um die je drei goldene Binden geschlungen sind und eine goldene Krone, die fünf, abwechselnd mit Lilien und Perlen besteckte Zinken zeigt; zwischen den Hörnern, aus dem Stierkopf aufwachsend, die vierendigen Stangen eines goldenen Hirschgeweihs; der Stierkopf ist beseitet: in Höhe des Kronenreifs von zwei sechsstrahligen goldenen Sternen, darunter von zwei, mit den Blättern schräg nach außen gekehrten grünen Kleestängeln. Dieser Stierkopf wurde zuerst in einem Siegel von Privislav I ., Fürst von Parchim-Riechenberg nachgewiesen. Der hersehende schwarze Stierkopf mit schwarzen Hörnern, geschlossenem Maul und einer goldenen Krone, von der drei mit Perlen besetzte Zinken sichtbar sind. Dieser parchimer Stierkopf unterscheidet sich deutlich vom mecklenburgischen Stierkopf, der silberne Hörner, ein aufgerissenes Maul, eine heraushängende Zunge und ein Halsfell hat. Das Wappen wurde der Stadt am 10. April 1858 durch Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin verliehen. Es ist unter der Nr. 21 in der Wappenrolle des Landes Mecklenburg-Vorpommern eingetragen.

Wappen der Stadt Prenzlau, Landkreis Uckermark, Brandenburg.

Das Wappen ist silbern-rot geteilt, oben ein golden-bewehrter roter Adler mit einem über den Kopf gestülptem goldenen Spangenhelm mit rotem Flug, unten ein auf blauen Wellen schwimmender silberner Schwan. Bis zum 14. Jh. war der rote Adler der Markgrafen von Brandenburg das Wappenbild der Stadt. Das heutige Wappen geht auf den brandenburgisch-pommerschen Krieg von 1425 zurück, in dem die Stadt sich auf die Seite der Pommerschen Herzöge gestellt hatte. Markgraf Johann von Brandenburg (1406-1464) stellte ein Jahr später die Herrschaftsverhältnisse wieder her und ließ die beiden Bürgermeister enthaupten. Zusätzlich erließ er, dass die Stadt zur ewigen Schande im Wappen keinen freiblickenden, sondern nur noch einen mit Turnierhelm verkappten Adler führen dürfe. Den Schwan fügte König Friedrich I. von Preußen (1657-1713) hinzu, der gern zur Schwanenjagd nach Prenzlau kam. Das Wappen wurde der Stadt zuletzt am 1. Juli 1997 durch das Ministerium des Innern bestätigt.

Wappen der Stadt Quedlinburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt.

Das Stadwappen zeigt in Gold einen rot-bewehrten schwarzen Adler mit gold-konturiertem roten Brustschild, darin eine silberne Burg mit schwarz-gefugter Zinnenmauer und gezinntem Torturm mit offenem Rundbogenfenster im Spitzdach, geöffneten Torflügeln und emporgezogenem Fallgitter, der Torturm flankiert von zwei spitzbedachten Zinnentürmen mit je einem offenen Rundbogenfenster, im Tor ein sitzender silberner Hund mit schwarzem Halsband. Das Wappen geht auf ein Siegel aus dem Jahr 1616 zurück, auf dem bereits dem Reichadler der Schild mit Stadtmauer und Hund im Tor auf die Brust gelegt wurde. Ältere Siegel zeigen bereits die Stadtmauer mit Tor und darüber einen nimbierten Heiligen mit Krummstab und Bibel in den Händen. Die Verwendung des Hundes im Tor ist nicht völlig geklärt. Einer Sage nach, warnte der Hund Quedel die Stadtbewohner vor einer anrückenden Räuberbande, sodass die Stadttore noch rechtzeitig geschlossen werden konnten.

Foto: K. Winkler, Fredersdorf-Vogelsdorf.

Wappen der Stadt Regensburg, Bayern.

Der Kanaldeckel zeigt zwei Wappen. Das linke Wappen zeigt das Stadtwappen und zeigt in Rot zwei schräg-gekreuzte silberne Schlüssel. Das rechte Wappen zeigt das kleine bayerische Staatswappen. Das kleine Staatswappen von Bayern zeigt einen silbern-blau schräg-gerauteten Schild, auf diesem eine Volkskrone.

Foto: K. Winkler, Fredersdorf-Vogelsdorf.

Wappen der Stadt Schönebeck (Elbe), Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt.

Das Stadtwappen wird beschrieben als geteilt und halbgespalten von Silber, Rot und Silber; oben eine gezinnte rote Burg mit zwei spitzbedachten Seitentürmen und fähnchenbesteckter niederer Kuppel, im geöffneten goldenen begatterten Tor ein goldenes S; rechts unten im damaszierten Feld ein mit drei goldenen Bändern umwundenes silbernes ‚Stück Salz‘ in goldenem Stutzkorb; links unten auf grünem Dreiberg ein rot gekleideter goldgekrönter König auf einem mit Tierköpfen verzierten goldenen Thron, in der Rechten ein goldenes Zepter, beiderseits des Throns je eine hohe grüne Staude. Zum 1. Februar 1932 wurde die Stadt Schönebeck (Elbe) durch Zusammenschluss der vormals selbstständigen Stadtgemeinden Bad Salzelmen (bis 1926 Groß Salze), Frohse und Schönebeck neu gebildet. Am 2. August 1932 wurde der Stadt das neue Stadtwappen durch das preußische Innenministerium genehmigt. Der Entwurf entstand in Zusammenarbeit von Paul Krull, Wilhelm Schulze und Wolfgang Wanckel und dem Künstler Otto Pech. Die obere Hälfte des Wappens zeigt das ehemalige Stadtwappen der Stadt Schönebeck. Die Burg wurde dem ehemaligen Stadtwappen von Schönebeck entliehen und soll das Stadtrecht symbolisieren. Das untere Feld mit dem Salzkorb bezieht sich auf das Wappen der Stadt Bad Salzelmen und steht für die frühere Salzförderung. Das untere Feld mit dem König auf einem Thron gibt das Wappen von Frohse wieder. Bereits das älteste bekannte Stadtsiegel von Frohse zeigt einen auf dem Sessel sitzenden König, mit flankierenden Bäumen. Dies bezieht sich wahrscheinlich auf einen früher in Frohse gelegenen Königshof.

Wappen der Stadt Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern.

Das Wappen der Stadt zeigt in Blau einen golden Ritter mit Topfhelm auf einem gezäumten, schreitenden Ross, in der Rechten eine Fahnenlanze mit einer dreilätzigen Fahne und in der Linken ein Dreieckschild, darin ein schreitender hersehender Löwe, haltend.

Der Reiter symbolisiert den welfischen Herzog Heinrich den Löwen. Das Wappen geht auf ein Siegel der Stadt von 1328 zurück. Am 10. April 1858 genehmigte Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin der Stadt die Führung dieses Wappens. Das Wappen wurde am 11. Februar 1991 durch das Ministerium des Innern bestätigt und unter der Nr. 26 in der Wappenrolle des Landes Mecklenburg-Vorpommern registriert.

Foto: B. Hoffmann, Berlin

Wappen der Stadt Spremberg, Landkreis Spree-Neiße (Brandenburg).

Das Stadtwappen zeigt in Silber auf grünem Dreiberg zwei rote, gemauerte Zinnentürme mit zwei schwarzen Fenstern; dazwischen schräggestellt ein roter Dreieckschild, belegt mit einem gold-bewehrten, -gezungten und -gekrönten doppelt-geschwänzten silbernen Löwen, darauf ein goldener Helm mit schwarzem Flug, bestreut mit gestürzten goldenen Lindenblättern.

Der Löwenschild mit aufgesetztem Helm bezieht sich auf die Herrschaft der Böhmischen Könige im 15. und 16. Jh. Die beiden Türme symbolisieren die Wehrhaftigkeit der Stadt.

Bereits die ältesten Siegeldarstellungen zeigen den Löwen und die Türme. Erst 1835 wurden die Farben Rot, Silbern und Grün als Stadtfarben festgelegt. Seit 1930 führt die Stadt Spremberg das aktuelle Wappen. Am 17. November 2000 wurde das von Frank Diemar, Erfurt, neu gestaltete Wappen durch das Brandenburgische Landeshauptarchiv bestätigt.

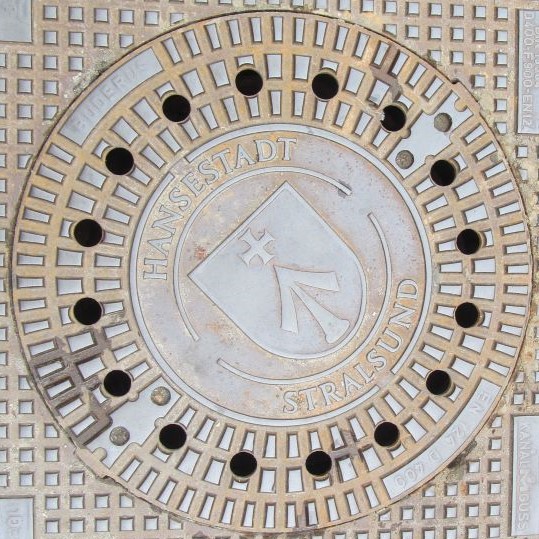

Wappen der Hansestadt Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern.

Das Wappen der Stadt zeigt in Rot eine silberne Pfeilspitze überhöht von einem silbernen Tatzenkreuz.

Bereits das älteste Stadtsiegel von 1265 zeigt eine nach links gerichtete Pfeilspitze über einem Schiff. Das Schiff gilt als Hinweis auf die Bedeutung Stralsunds als Hafenstadt am Strelasund. Die Pfeilspitze ist vermutlich ein Bezug auf die Insel Dänholm zwischen der Insel Rügen und dem Festland, welche in ihrer Form einer Pfeilspitze ähnel. Der ursprüngliche Name dieser Insel lautete Strela, slawisch für Pfeil. Daher auch der Name der Meerenge zwischen Stralsund und Rügen. Am 29. Dezember 1720 wurde der Stadt von Friedrich I. von Schweden ein Wappen verliehen, welches neben der Pfeilspitze, Symbole und Farben des Königreichs Schweden als Lehnsherr der Stadt enthielt. Dieses Wappen zeigte in Blau eine von einer goldenen Krone überhöhte silberne Pfeilspitze. Auf dem gekrönten goldenen Helm zwischen einem blauen Flug, ein goldenes Kreuz eingestemmt. Dieses Wappen hatte auch nach der Übernahme der Landeshoheit 1815 durch Preußen weiter bestand. 1938 wurde beschlossen, das Wappen wieder zu ändern. Anstelle der alten Farben sollten Rot und Silber, als Farben der Hanse, treten. Das vom Ottfried Neubecker gestaltete Wappen wurde am 9. September 1938 durch den Oberpräsident der Provinz Pommern verliehen und ist unter der Nr. 67 in der Wappenrolle des Landes Mecklenburg-Vorpommern registriert.

Wappen der Landeshauptstadt Stuttgart, Baden-Württemberg.

Das Wappen der Stadt zeigt in Gold ein steigendes schwarzes Pferd. Das Wappen am 11. April 1938 genehmigt. Die erste bekannte Darstellung des Stadtwappens stammte von einem Siegel aus dem Jahr 1312. Es zeigt zwei rechts schreitende Pferde. Das Stadtsiegel aus dem Jahr 1433 zeigt dann bereits ein galoppierendes Pferd. Die Feldfarbe wurde 1699 von Silber in Gold geändert und gleicht somit den württembergischen Hausfarben Gold und Schwarz. Das Stadtwappen gilt als ein sogenanntes redendes Wappen, da es das Gestüt symbolisiert, auf das der Name der Stadt zurückgehen soll.

Foto: K. Winkler, Fredersdorf-Vogelsdorf.

Wappen der Stadt Torgau, Landkreis Nordsachsen, Sachsen.

Das Wappen der Stadt zeigt im silbern-blau gevierten Schild, in 1 und 4: vier rote Sparren, in 2 und 3: einen nach hinten gewendeten, rot-bewehrten silbernen Löwen. Auf dem Helm mit blau-silbernen Decke zwischen einem blauen Flug ein wachsender silberner Löwe.

Die Stadt führt ein Vollwappen, wie auch auf dem Kanaldeckel abgebildet. Das Wappen wurde der Stadt am 11. Juni 1514 durch Kurfürst Friedrich III. von Sachsen verliehen.

.

Wappen der Stadt Trier, Landkreis Nordsachsen, Sachsen.

Das Wappen der Stadt zeigt in Rot den silbern-nimbierte, golden-gekleideten Heiligen Petrus, in der Rechten einen goldenen Schlüssel, in der Linken ein rotes Buch vor sich haltend. Auf dem Schild eine rote Mauerkrone mit drei Zinnen. Der Heilige Petrus erscheint seit dem 12. Jh. in den Stadtsiegeln.

Foto: S. Kienaß, Berlin

Wappen der Stadt Ueckermünde, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern.

Das Wappen zeigt in Silber einen aufgerichteten golden-bewehrten roten Greif. Auf dem rot-silbern bewulsteten Helm mit goldenen Spangen, goldenem Halskleinod und silbern-roten Decken zwei goldene Großbuchstaben „V“ nebeneinander.

Das Wappen wurde nach einem Siegel aus dem Jahr 1284 gestaltet. Der Greif war das Wappentier der pommerschen Herzöge. Die Großbuchstaben in lateinischer Schreibweise sind als „UU“ zu lesen und bedeuten „URBS UCRA“ = Stadt an der Uecker. Das Wappen wurde 1994 unter der Nr. 41 in der Wappenrolle des Landes Mecklenburg-Vorpommern eingetragen.

Foto: P. Meinke, Berlin

Wappen der Stadt Wernigerode, Kreis Harz, Sachsen-Anhalt.

Das Wappen wird beschrieben: In Silber eine rote Burg mit gezinnter Mauer, einem höheren zweifenstrigen Mittelturm mit Spitzdach und Knauf zwischen zwei einfenstrigen gezinnten Türmen, im kleeblattförmigen Tor mit aufgezogenem Fallgatter eine rote Forelle. Die älteste bekannte Version des Stadtwappens findet sich auf einem Siegel an einer Urkunde von 1309. Die ersten farbigen Versionen sind aus dem 16. Jh. nachweisbar. Die Burg im Wappen kann einerseits für das die Stadt überragende Schloss auf dem Agnesberg gedeutet werden, wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie die Wehrhaftigkeit der Stadt symbolisieren soll, wie dies auch in vielen anderen alten Stadtsiegeln anzutreffen ist. Die Forelle ist dem Wappen der Grafen von Wernigerode entnommen. Das Wappen wurde 1995 durch das Regierungspräsidium Magdeburg genehmigt.

Wappen von Westfalen, Nordrhein-Westfalen.

Das Wappen zeigt in Rot ein springendes silbernes Pferd. Das Pferd symbolisiert das Sachsenross, hier in der Besonderheit des Westfalenross mit einem aufgeworfenem Schweif. Dieses Pferd soll durch den sächsischen Herzog Widukind geritten worden sein. Seit dem 15. Jh. ist es als Zeichen für das Herzogtum Westfalen auf Münzen nachweisbar. Auch die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg führten das Sachsenross in der Helmzier ihres Wappens. 1881 wurde dieses Wappen der Provinz Westfalen verliehen. Das Foto wurde in Münster aufgenommen.

Wappen der Stadt Winsen a. d. Luhe, Kreis Harburg, Niedersachsen.

Das Wappen der Stadt Winsen zeigt in Blau einen von acht roten Herzen begleiteten, rot-bewehrten goldenen Löwen. Bereits das Stadtsiegel aus dem 12. Jh. zeigt den von Herzen begleiteten Löwen. Auf dem Schild ruht eine dreitürmige silberne Zinnenmauer. Die Tingierung des Wappens wurde im 19. Jh. letztmalig festgelegt. Ursprünglich zeigte das Winsener Stadtwappen in Gold einen blauen Löwen. Ab 1892 führt die Stadt nachweislich das Wappen in der oben beschriebenen Form. Nur die Herzen blieben gleich.

Wappen der Stadt Wismar, Kreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern.

Das Wappen der Stadt zeigt in Silber über blauem Wellschildfuß, darin drei (2, 1) silberne Fische, die oberen zugewendet, der untere nach linksgewendet, eine links schwimmende rote Kogge mit zwei silbernen Streifen längs der Deckslinie, golden beschlagenem Ruder und goldenem Bugspriet; am Mast eine goldene Tatzenkreuzspitze, darunter eine linkswehende, zweimal von Silber und Rot längs gestreifte Flagge, ein goldener Mastkorb und ein goldener Dreieckschild, darin ein herschauender, golden gekrönter schwarzer Stierkopf mit aufgerissenem roten Maul, silbernen Zähnen, ausgeschlagener roter Zunge, in sieben Spitzen abgerissenem Halsfell und silbernen Hörnern; auf dem Bug der Kogge eine linksgewendete widersehende natürliche Möwe.

Das Wappen geht auf ein altes Stadtsiegel zurück. Bis 1918 führte die Stadt einen gespalten Wappenschild mit vorn einem hersehenden, golden-gekrönten schwarzer Stierkopf am Spalt und hinten dreifach silbern-rot. Ab 1915 wurden beide Wappen nebeneinander verwendet. Das Koggen-Wappen wurde 1946 durch den Präsidenten der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern genehmigt. Nach einem längeren Meinungsbildungsprozess entschied die Wismarer Bürgerschaft am 25. August 1994 das neugestaltete Wappen mit der Kogge als alleiniges Stadtwappen anzunehmen, nachdem am 30. Juni 1994 das Ministerium des Innern die Genehmigung zum Führen des Wappen erteilte. Das Wappen wurde unter der Nr. 27 in der Wappenrolle des Landes Mecklenburg-Vorpommern registriert. Die Kogge war ein typisches Handelsschiff der Hansezeit. Der schwarze Stierkopf verweist auf die mecklenburgische Oberhoheit. Die Fische symbolisieren den Fischfang und Fischhandel.

Foto: B. Hoffmann, Berlin

Wappen der Stadt Wittstock/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Das Stadtwappen zeigt in Silber eine rote Stadtmauer mit niedrigem, gezinntem Torturm, geöffnetem goldenem Tor und aufgezogenem Fallgatter, die Türöffnung ist schwarz, rechts und links auf der Mauer ist je ein eckiger gezinnter roter Turm mit schwarzer Schießscharte und goldenem Spitzdach dargestellt, auf dem Torturm sitzt in einem goldenen Sessel ein Bischof im Ornat, mit ausgebreiteten Armen, rechts einen goldenen Bischofsstab und links ein offenes Buch haltend. Das Wappen wurde am 8. August 1995 durch das brandenburgische Ministerium des Innern genehmigt. Das Wappenbild geht auf ein Siegel aus dem 13. Jh. zurück. Der Bischof im Wappen weist auf die Verleihung der Stadtrechte durch Bischof Heinrich I. von Havelberg hin. Die Wittstocker Burg diente den Bischöfen von Havelberg als Residenz.

Wappen der Stadt Wolfenbüttel, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen.

Das Stadtwappen zeigt in Blau eine rote Säule, auf der eine von einem silbernen Stern überhöhte Krone ruht; der Säulenschaft ist überlegt mit einem schwarz gesattelten und gezäumten, springenden silbernen Ross. Herzog Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel verlieh 1570 der Stadt das Marktrecht und das Stadtwappen. Das Schildbild gibt die Helmzier des herzoglichen Wappens wieder.

Wappen der Stadt Wunstorf, Region Hannover, Niedersachsen.

Das Stadtwappen zeigt in Blau eine silberne Burg mit geöffneten goldenen Tortüren und zwei spitzbedachten Türmen, von denen der rechte eckig und mit einem Vierpass verziert, der linke rund und von zwei Fenstern durchbrochen ist; auf der gezinnten Mauer zwischen den Türmen ein schreitender, gekrönter, rot-bezungter goldener Löwe. Das Wappen wurde durch Werner Schwippert, Wunstorf, nach einem Siegelabdruck aus dem Jahre 1311 entworfen und von Gustav Völker, Hannover, gezeichnet. Am 3. Juni 1957 wurder der Stadt die Führung dieses Wappens durch das Niedersächsische Innenministerium genehmigt. Die beiden Türme symbolisieren je den Kirchturm der Stadt- und der Stiftskirche. Der Löwe verweist auf das Wappen der Grafen von Roden, die bis 1446 die Grundherrschaft über die Stadt ausübten.

Kanaldeckel in Dänemark

Wappen der Stadt Aarhus, Kommune Aarhus, Region Midtjylland.

Das Wappen zeigt in Blau über einem rot gemauerten Zinnenschildfuß, darin vier silbernen Wellenbalken, ein rotes Portal mit aufgesetztem Türmchen und flankiert von zwei roten Türmen, in diesem der Heilige Clemens, einen goldenen Anker haltend, und der Heilige Paulus, ein goldenes Schwert haltend, beide blau gekleidet; das Portal wird oben begleitet von vorn einem goldenen Mond und hinten von einem siebenzackigen goldenen Stern. Das Wappen geht auf ein Siegel von 1250.

Wappen der Stadt Ebeltof, Kommune Syddjurs, Region Midtjylland.

Das Wappen wird beschrieben: In Gold über blauen Wellen auf einem grünen Hügel ein grüner Apfelbaum mit roten Früchten. Das Wappen geht auf ein Siegel von 1584 zurück und zeigt einen stark stilisierten Apfelbaum. Am 15. März 1938 wurde das Stadtwappen im kommunalen Wappenregister eingetragen und wurde von 1970 bis 2007 auch von der Kommune Ebeltoft als Wappen geführt.

Wappen der Guldborgsund Kommune, Region Sjælland.

Das Wappen zeigt im rot-golden gespaltenen Schild über einem Wellenbalken eine Kogge mit Segel, alles in verwechselten Farben. Die Guldborgsund Kommune wurde 2007 gegründet und besteht aus der Insel Falster und dem östlichen Teil der Insel Lolland. Sie erhielt ihren Namen nach dem Guldborgsund, der Lolland und Falster trennt. Das Wappen wurde am 18. Dezember 2006 im kommunalen Wappenregister eingetragen. Das Schiff steht für die historische Bedeutung der Schifffahrt in der Region. Zudem war das Symbol Schiff bereits in den Wappen von drei der zusammengegandenen Gemeinde enthalten. Die Farben wurdenden Wappen der ehemaligen Gemeinden Nørre Alslev und Sakskøbing entnommen, der Wellenbalken bezieht sich auf die Meerenge und war auch im Wappen der Gemeinde Sydfalster enthalten. Das Kommunenwappen wurde von Ronny Andersen, Kopenhagen, entworfen.

Wappen der Stadt Kolding, Kommune Kolding, Region Syddanmark.

Das Wappen zeigt in Blau einen auf einem von Wasser umspülten roten Felsen linksgewendeten, hockenden silbernen Adler, hinten eine grüne Lilie mit Stiel und Blättern gegenübersteht. Das Stadtwappen geht auf ein Siegel aus dem 13. Jh. zurück, das einen auf einem von Wasser umgebenen Felsen sitzenden Adler sowie eine Blume zeigt. Es ist am 1. Juli 2008 im kommunalen Wappenregister eingetragen. Die Kommune Kolding nutz ein davon abgeleitetes Wappen (In Rot ein silberner Stein, der sich aus silbernen Wellen erhebt, darauf ein linksgewendeter, auffliegender silberner Adler, dem hinten eine silberne Lilie mit Stiel und Blättern gegenübersteht.

Wappen der Kommune Middelfart, Region Syddanmark.

Das Wappen zeigt in Blau auf silbernem Wellenschildfuß, darin ein schwarzer Schweinswal, eine dreimastige goldene Kogge mit silbernen Segeln; am vordersten Mast der Danebrog, auf dem mittleren Mast ein goldenes Kreuz. Das alte Stadtwappen von Middelfart zeigte bis 1989 nur den Dreimaster. Dieses Wappen basierte auf dem ältesten bekannten Siegel von 1535. Ab 1989 bis 2006 wurde das oben beschriebene Wappen geführt. 2007 änderte die Kommune Middelfart erneut das Wappen. Der neue Entwurf von Bo Larsen zeigt nur noch unter einem durch eine silberne Leiste abgeteilten grünen Dornenschildhaupt, in Blau einen silbernen Schweinswal.

Wappen der Kommune Næstved, Region Sjælland.

Das Wappen zeigt in Blau über silbernem Wellenbalken zwei von einer goldenen Krone überhöhte schräggekreuzte goldene Schlüssel. Dieses Wappen basierte auf dem seit 1280 bekannten Stadtwappen von Næstved, welches anstelle des Wellenbalkens zwei silberne Wellensparren zeigt. Die Schlüssel beziehen sich auf die Insignien des Hl. Petrus, der auch der Patron der Stadtkirche ist. Die Krone wurde dem Stadtwappen bereits im 13./14. Jh. hinzugefügt, der Wellenbalken symbolisieren den Fluss Suså.

Wappen der Stadt, Nykøbing/Falster, Kommune Guldborgsund, Region Sjælland.

Das Wappen zeigt in Blau auf silbern-blauen Wellenschildfuß ein goldenes Schiff mit drei Masten, silbernen Segeln und drei mit je einem goldenen Stern belegten roten Flaggen; am Bug ein schreitender goldener Löwe. Das Wappen der Stadt Nykøbing auf der Insel Falster ist seit 1556 bekannt. Das Schiff symbolisiert den Hafen der Stadt und seine Bedeutung für die Region. Das Wappen wurde am 15. März 1938 im kommunalen Wappenregister eingetragen.

Wappen der Kommune Morsø, Region Nordjylland.

Das Wappen zeigt in Rot eine silberne Taube, die auf einem geschnittenen goldenen Zweig sitzt.

Das Wappen der Kommune Morsø auf der Limfjord-Insel Mors zeigt eine Taube. Diese wurde dem Stadtwappen von Nykøbing/Morsø entlehnt. Die ältesten bekannten Siegel der Stadt aus dem Jahr 1556 zeigen bereits eine Taube. Heute zeigt das Stadtwappen von Nykøbing in Blau (symbolisch für den Fjord) eine nach links gewendete silberne Taube auf einem grünen Zweig (symbolisch für die Fruchtbarkeit der Insel). Die Kommune Morsø wurde durch die Kommunalreform 1970 neu gebildet. Das Wappen wurde am 16. September 1977 im kommunalen Wappenregister registriert.

Foto: D. Majewski, Seligenstadt

Wappen der Stadt Randers, Kommune Randers, Region Midtjylland.

Das Wappen wir beschriebe als: In Silber eine zinnenbekrönte rote Mauer mit drei Rundtürmen mit blauen Spitzen, in der Toröffnung des Mittelturms eine halbhohe goldene Falltür und eine vom Tor ausgehende rote Brücke über blaue Wellen. Das Stadtwappen geht auf ein Siegel aus dem Jahr 1524 zurück. Das Wappen wurde am 15. März 1938 im kommunalen Wappenregister registriert und von 1970 bis 2007 von der Kommune Randers als Wappen geführt.

Wappen der Stadt Roskilde, Kommune Roskilde, Region Sjælland.

Das Wappen zeigt in Silber einen gold-bewehrten schwarzen Adler über einer roten Zinnenmauer, eine blaue Strömung (Wellen) mit drei schwimmenden roten Rosen umschließend. Das älteste bekannte Siegel der Stadt aus dem Jahr 1286 zeigt bereits einen Adler über Wellen, die von einer runden Mauer umgeben sind. Die Rosen kamen erst 1384 hinzu. Für den Adler ist keine genaue Erklärung bekannt. Die Wellen innerhalb der Mauer könnten eine Quelle symbolisieren und würden sich somit auf den Namen der Stadt beziehen. Das Wappen wurde am 15. März 1938 im kommunalen Wappenregister eingetragen.

Wappen der Kommune Høje-Taastrup, Region Hovedstaden.

Das Wappen zeigt im schräg rot-gemauerten Schild einen der Figur nach mit drei grünen Kleeblättern belegten, schrägen goldenen Wechselzinnenbalken. Das Wappen wurde der Kommune bereits am 15. Mai 1952 verliehen. Die beiden rot-gemauerten Schildhäften weisen darauf hin, dass die Kommune zwischen den beiden Städten Kopenhagen und Roskilde liegt. Die Kleeblätter verweisen darauf, dass die Gemeinde viele Jahrhunderte lang eine von der Landwirtschaft geprägte Kommune war.

Wappen der Stadt Viborg, Kommune Viborg, Region Midtjylland.

Das Wappen zeigt in Gold ein von je einem roten Turm flankiertes rotes Portal mit zwei von einer Säule gestützen und oben gezinnten Rundbögen, in diesen sitzend zwei einander zugewandte blau-gekleidete Männer.

Das Stadtwappen basierend auf einem Siegel von 1355. Der symbolische Bezug der beiden Figuren ist unbekannt. Es kann angenommen werden, dass es sich dabei ggf. um Heilige oder um Richter handeln könnte, da Viborg ein wichtigster Gerichtsstandort auf Jütland war.

Wappen der Kommune Vordingborg, Region Sjælland.

Das Wappen zeigt im blau-silbern gespaltenen Schild über einer eingeschobenen silbern-grün gespaltener Spitze, eine fliegende silbern-grün gespaltene Gans.

Das Wappen zeigt eine frei fliegende Wildgans und die Spitze des Gänseturms. Die Flügel der Gans bilden ein V als Initialen der Gemeinde. Die Farben repräsentieren die Natur- und Wasserflächen in der Kommune.

Wappen der Stadt Vordingborg, Region Sjælland.

Das Wappen zeigt in Silber über vier blauen Wellen ein dreizackiger roter Turm, von dem eine dreizackige rote Mauer mit vier blauen Figuren ausgeht. Schon das älteste erhaltene Siegel für die Stadt Vordingborg aus dem Jahr 1501 zeigt ein ähnliches Gebäude, bei dem es sich eventuell um Schloss Vordingborg handeln könnte. Die Figuren oberhalb der Mauer sind nicht erklärbar, ggf. handelt es sich um Türme oder Giebel innerhalb der Mauer, die falsch interpretiert wurden. Das Wappen wurde am 15. März 1938 als Stadtwappen für Vordingborg in das dänische Kommunalwappenregister eingetragen. Die Kommune existierte von (1970-2006) und nutze bis 2006 das Stadtwappen.

Kanaldeckel in Island

Wappen der Hauptstadt Reykjavik.

Das Wappen zeigt in Blau einen nach oben verschobenen silbernen Drillingswellenbalken, darüber zwei durchgehende silberne Holzbalken. Das Stadtwappen wird in dieser Form seit 1957 verwendet. Das Wappen wurde von Halldór Pétursson auf Basis des seit 1930 als Schild des Stadtparlamentsfestivals verwendet wurde, gestaltet. Die beiden Holzbalken symbolisieren zwei Baumstämme und somit die altnordische Methode der Standortwahl für eine neue Siedlung.

Foto: S. Schmitt, Berlin

Kanaldeckel in Polen

Wappen der Stadt Kraków (Krakau), Woiwodschaft Małopolska (Kleinpolen).

Das Wappen zeigt in Blau eine rote Mauer mit drei Zinnentürmen, der mittlere höher und breiter, mit schwarzen Schießscharten und Fenstern; im Torbogen mit offenen goldenen Türen und einem hochgezogenen goldenen Fallgatter ein golden-gekrönter und -bewehrter silberner Adler. Auf dem Schild ruht eine goldene Krone mit lilienförmigen Blüten und oben einem Reichsapfel. Das älteste Siegel auf einer Urkunde aus dem Jahr 1303 zeigt die bekannte Backsteinmauer mit drei Türmen und ein Tor, die Heiligen Wenzel und Stanisław und den Adler sowie eine kniende Figur im Tor. Das Wappenwurde in der aktuellen Form zuletzt am 9. Oktober 2002 vom Krakauer Stadtrat bestätigt. Das Wappen wurde von den Heraldikern Wojciech Drelicharz und Zenon Piech entworfen sowie der Künstlerin Barbara Widłak gezeichnet.

Wappen der Stadt Wrocław (Breslau), Woiwodschaft Dolnośląskie (Niederschlesien).

Das Wappen ist rot-golden geviert und mittig mit einer silbernen Schale, darauf der abgetrennte Kopf des Heiligen Johannes des Täufers, belegt, in 1: ein golden-gekrönter, doppelschweifiger silberner Löwe , in 2: ein schwarzer Adler mit einer liegenden silbernen Mondsichel, aus deren Mitte ein silbernes Kreuz ausgezogen ist, auf Brust und Flügeln, in 3: der schwarze Großbuchstabe „W“, in 4: die aus einer gestürzten goldenen Krone wachsende silberne Büste des Heiligen Johannes des Evangelisten mit goldenem Heiligenschein. Das Wappen wurde der Stadt am 12. März 1530 durch Kaiser Ferdinand I. verliehen. Der Heilige Johannes der Täufer ist der Schutzpatron des Breslauer Doms. Der böhmische Löwe steht für die lange Zugehörigkeit zum ehemaligen Königreich Böhmen. Der schwarze Adler zeigt den Schlesischen Adler. Der Buchstabe „W“ bezieht sich auf den lateinischen Namens der Stadt Wratislavia. Der Heilige Johannes der Evangelist ist der Schutzpatron der Breslauer Rathauskapelle.

Kanaldeckel in Schweden

Wappen der Stadt Malmö, Provinz Skåne.

Das Wappen wird beschrieben als in Silber ein golden-gekrönter roter Greifenkopf. Auf dem Helm der Griefenkopf wie im Schild vor einem Bündel rot-silberner Straußenfedern. Das Wappen wurde der Stadt 1437 durch den schwedischen König Erich von Pommern (1382-1459), verliehen. Somit trägt Malmö den pommerschen Greif im Wappen. Das Wappen wurde in dieser Form 1947 zuletzt bestätigt.

Foto: B. Hoffmann, Berlin

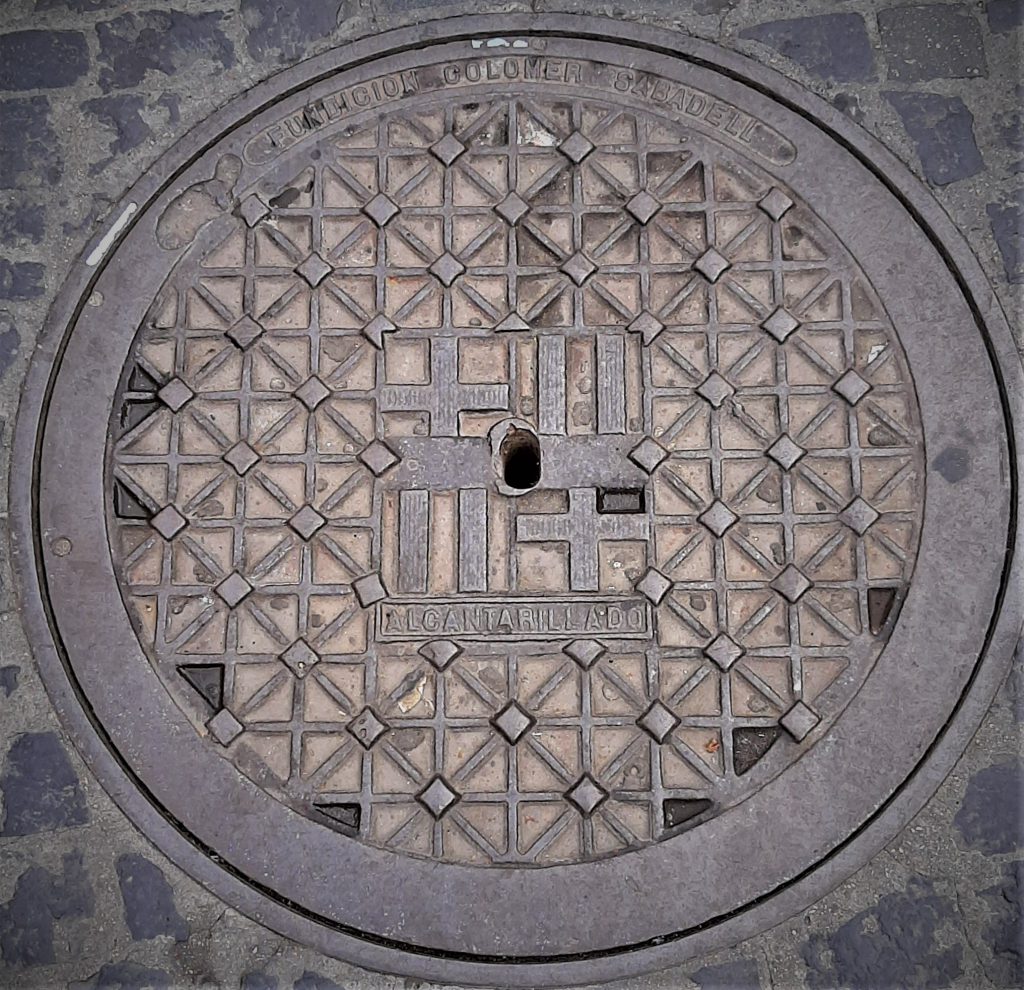

Kanaldeckel in Spanien

Das Wappen der Stadt Barcelona, Provinz Barcelona, Katalonien.

Das Stadtwappen wird beschrieben als geviert, in 1 und 4: in Silber ein rotes Kreuz; in 2 und 3: in Gold, vier rote Pfähle. Die vier roten Pfähle gehen auf das Wappen der Grafen von Barcelona zurück. Diese waren im Mittelalter eine bedeutende adlige Familie mit großen Besitzungen in ganz Südwesteuropa. Das rote Kreuz ist das Symbol des Heiligen Georg, er ist Schutzpatron der Stadt.

Kanaldeckel in Tschechien

Wappen der Stadt Krumau an der Moldau, Region Südböhmen, Böhmen

Das Stadtwappen wird beschrieben als in Blau eine silberne Zinnenmauer mit offenem Tor und aufgezogenem goldenen Fallgatter, über dem Tor zwischen zwei hinter der Mauer hervorkommenden silbernen Türmen mit roten Satteldächern und goldenen Knäufen ein silbernes Schild, darin zwschen drei (2, 1) schwarzen Raben eine rote Rose mit goldenen Butzen und grünen Kelchblättern. Details. wie die Raben, die Türme und der Schild dazwischen, sind auf diesem Kanaldeckel leider nicht gut zu erkennen. Bereits ein Siegel von 1406 zeigt ein sehr ähnliches Bild, nur dass zusätzlich in der Mauer über dem Tor zwei kleine fünfblättrige Rosen, kleine Fenster und über dem Tor zwischen den Türmen ein nach rechts geneigter gotischer Schild mit der Rosenberger Rose zu sehen sind. Mit der Bestätigung der Stadtprivilegien vom 15. April 1671, ausgestellt durch Johann Christians I. von Eggenberg als Herzog von Krumau, wurde das Stadtwappen zuletzt verändert. Seit dem halten die drei Raben aus dem Wappen der von Eggenberg die Rose aus dem Wappen der von Rosenberg mit ihren Schnäbeln.

Foto: B. Quosdorf, Berlin

Wappen der Hauptstadt Prag.

Das Stadtwappen wird wie folgt beschrieben, in Rot eine wachsende schwarz-gefugte, silber-gezinnte, goldene Stadtmauer mit drei wachsenden schwarz-gefugten goldenen Türmen mit silber-gekeuzten schwarzen Fenstern, die Äußeren mit schindelbedeckten goldenen Zeltdächern, der mittlere höher mit ebensolchem Walmdach, mittig ein offenes schwarzes silbergefasstes Tor mit nach außen gestellten Torflügeln in natürlichen Farben und halbgezogenem goldenen Fallgatter, darunter herausragend ein geharnischter silberner Arm mit ebensolchem Schwert. Auf dem Schild drei goldgekrönte silberne Helme mit rot-goldenen Decken, auf dem mittleren Helm wachsend ein gold-gekrönter, gold-bewehrter und -gezungter silberner Löwe, die beiden äußeren mit je zwölf Landesfahnen mit goldenen Stangenspitzen besteckt. Türme und Mauer symbolisieren die Prager Burg, der silberne Arm steht für die Verteidigungsbereitschaft, der silberne Löwe in der Helmzier bezieht sich auf den Böhmische Löwe.

Kanaldeckel in Ungarn (A bis Z)

Wappen der Hauptstadt Budapest.

Das Stadtwappen zeigt in Rot einen silbernen Wellenbalken, oben begleitet von einer goldenen Burg mit einem Turm und einem offenen Tor, unten begleitet von einer goldenen Burg mit drei Türmen und zwei offenen Toren. Auf dem Schild ruht die Stephanskrone. Das Wappen entstand 1873, als sich die beiden an der Donau gegenüberliegenden Städte Buda und Pest zu einer Stadt zusammenschlossen. Der Wellenbalken symbolisiert die Donau, die Burg im oberen Feld steht für die ehemalige Stadt Pest, die Burg unteren steht für die ehemalige Stadt Buda. Das Schild wird heraldisch rechts von einem goldenen Löwen, und heraldisch links von einem goldenen Greifen gehalten.

Foto: B. Quosdorf, Berlin

Wappen der Stadt Tihany, Kreis Balatonfüred.

Das Stadtwappen ist gespalten, vorn siebenfach rot-silbern geteilt, die roten Felder mit je einem nach links gewendeten silbernen Fisch belegt, hinten in Blau ein doppelschwänziger goldener Löwe, in der Rechten ein goldenes Schwert über dem Kopf erhoben. Die rot-silberne Schildteilung in der vorderen Schildhälfte bezieht sich auf das Stammwappen der Árpáden, den ersten ungarischen Königen von 1001 bis 1301. Die Fische beziehen sich auf den Ursprung der Stadt Tihany als Fischerdorf. Der doppelschwänzige Löwe im hinteren Feld ist bereits in einem Siegel der Stadt von 1718 zu sehen.

Foto: B. Quosdorf, Berlin

Kanaldeckel in Japan

Monshō der Stadt Hiroshima, Präfektur Hiroshima

Der Kanaldeckel zeigt in der Mitte das kreisrunde Emblem der Stadt Hiroshima. Das Monshō besteht aus drei übereinanderliegenden Wellenbalken. Diese können bspw. aus drei grünene Balken in Silber, silbernen in Grün oder schwarzen in Silber bestehen. Seine äußerer Form ist nicht festgelegt, sie kann rund, aber auch eckig sein. Die drei Balken beziehen sich auf die drei Streifen des Banners der ehemaligen Provinz Geishū (Aki). Die Balken wurden leicht gewellt, um die Flüsse zu symbolisieren, die durch die Stadt fließen. Auch die umgebenen kreisrunden Formen nehmen die Idee der die Stadt durchstömenden Flüsse und Flussarme wieder auf. Die Schriftzeichen 合流 werden mit „Zusammenfluss“ übersetzt, was ev. dafür spricht. dass hier Regen- oder Abwasser zusammenfliessen. Das Emblem wurde der Stadt am 19. Mai 1896 genehmigt. Die Städte in Japan führen sogenannte Monshō als eine Art Stadtlogo. Diese sind mit den Wappen nicht-japanischer Städte vergleichbar, folgen jedoch nicht den heraldischen Regeln. Die Stadtlogos können sich immer wieder ändern, je nach Ansicht der aktuellen politischen Stadtregierung.

Foto: S. Schmitt, Berlin

Monshō auf dem Kanaldeckel in der Stadt Hatsukaichi, Präfektur Hiroshimaa

Das Emblem besteht aus einem oben gebrochenen Kreis, der mit einem waagerechten Balken belegt ist, und wurde der Stadt am 25. Juli 1969 genehmigt. Das Monshō ist diesmal ein Bestandteil des Designs des Kanaldeckels. Am rechten Rand liegt das Stadtsymbole auf einem Spatel, einem traditionellen Kochutensil. Der Kanaldeckel zeigt ein typisches japanisches Gericht, ein Okonomiyaki. Diese haben in etwa die Form eines Eierkuchens und werden am Tisch auf einer heißen Eisenplatte mithilfe eines Spatels zubereitet. Diese Eierkuchen werden aus Wasser, Kohl, Mehl, Ei und Dashi, einer Gewürzsauce aus Fisch und verscheidenen Meeresfrüchten, hergestellt. Die weiteren Zutaten variieren je nach Region. In der Region Hatsukaichi werden zumeist Meeresfrüchte bevorzugt. Im Hintergrund ist die Insel Miyajima zu sehen, sowie die Fähre dorthin. Des Weiteren eine Auster und ein Noren-Vorhang mit einem Kendama, einem beliebten japanischen Geschicklichkeitsspiel. Auf dem Noren steht auch noch einmal das Wort „Okonomiyaki“.

Foto: S. Schmitt, Berlin

Ōno, Stadt Hatsukaichi, Präfektur Hiroshimaa

Das Design des Kanaldeckel zeigt die berühmten Imose-Wasserfälle. Die ehemalige Stadt Ōno wurde am 3. November 2005 und der Stadt Miyajima mit der Stadt Hatsukaichi zusammengelegt.

Foto: S. Schmitt, Berlin

Monshō der ehemaligen Stadt Kawaguchiko, Präfektur Yamanashi

Der Kanaldeckel zeigt in der Mitte das kreisrunde Emblem der ehemaligen Stadt Kawaguchi. Das Emblem wurde der Stadt im April 1957 genehmigt. Zwischen den Blumen, die Nachtkerze (Oenothera biennis) ist die Stadtblume, ist der stilisierte Fuji, belegt mit zwei auf die Spitze gestellten Dreiecken, die einen modifizierter Fluss mit einer umgekehrten Version des Fuji darstellen, zu sehen. Am 15. November 2003 schlossen sich die Stadt Kawaguchiko und die Gemeinden Katsuyama und Ashiwada zur neuen Stadt Fujikawaguchiko zusammen. Die Städte in Japan führen sogenannte Monshō als eine Art Stadtlogo. Diese sind mit den Wappen nicht-japanischer Städte vergleichbar, folgen jedoch nicht den heraldischen Regeln. Die Stadtlogos können sich immer wieder ändern, je nach Ansicht der aktuellen politischen Stadtregierung.

Foto: S. Schmitt, Berlin

Monshō der Stadt Kyoto, Präfektur Kyoto

Der Kanaldeckel zeigt in der Mitte das kreisrunde Stadtsymbol. Das Emblem wurde am 1. Januar 1960 eingeführt und zeigt eine stilisierte Version des Schriftzeichens „Kyo“, für kaiserliche Kutsche, sowie die zwei Farben Gold und Lila, welche die alte Hauptstadt Japans symbolisieren. Das Stadtsymbol der Stadt Kyoto befindet sich in der Mitte, darum herum ist das Radmuster des „Goshoguruma“ platziert. Das Design des Kutschenmotivs Goshoguruma, wörtlich Palastwagen, basiert auf den zweirädrigen Fahrzeugen, mit dem die Adligen in der Heian–Periode (794-1192) transportiert wurden. Die Städte in Japan führen sogenannte Monshō als eine Art Stadtlogo. Diese sind mit den Wappen nicht-japanischer Städte vergleichbar, folgen jedoch nicht den heraldischen Regeln. Die Stadtlogos können sich immer wieder ändern, je nach Ansicht der aktuellen politischen Stadtregierung.

Foto: S. Schmitt, Berlin

Monshō der ehemaligen Stadt Miyajima, Präfektur Hiroshima.

Miyajima ist eine Insel die seit 2005 zur Stadt Hatsukaichi gehört. Der Kanaldeckel zeigt in der Mitte das kreisrunde Stadtsymbol. Das Emblem wurde der Stadt im Mai 1971 genehmigt und symbolisiert den Schildpatt, der das Wahrzeichen des Itsukushima-Schreins ist.

Foto: S. Schmitt, Berlin

Monshō der Stadt Nara, Präfektur Nara

Der Kanaldeckel zeigt in der Mitte das kreisrunde Stadtsymbol, der Nara-Doppelkirschblüte. Das Emblem wurde der Stadt am 5. Mai 1903 genehmigt. Die Stadt ist bekannt für den Nara-Park mit seinen frei umherstreifen, zutraulichen Sikahirschen und die alljährliche Kirschblüte. Beides ist daher auf dem Kanaldeckel zu sehen. Die Städte in Japan führen sogenannte Monshō als eine Art Stadtlogo. Diese sind mit den Wappen nicht-japanischer Städte vergleichbar, folgen jedoch nicht den heraldischen Regeln. Die Stadtlogos können sich immer wieder ändern, je nach Ansicht der aktuellen politischen Stadtregierung.

Foto: S. Schmitt, Berlin

Monshō der Stadt Tokio, Präfektur Tokio

Der Kanaldeckel zeigt in der Mitte das kreisrunde Stadtsymbol. Das Monshō wurde der Stadt am 24. Dezember 1889 genehmigt. Die Städte in Japan führen sogenannte Monshō als eine Art Stadtlogo. Diese sind mit den Wappen nicht-japanischer Städte vergleichbar, folgen jedoch nicht den heraldischen Regeln. Die Stadtlogos können sich immer wieder ändern, je nach Ansicht der aktuellen politischen Stadtregierung.

Foto: S. Schmitt, Berlin

Ueno, Bezirk Taitō, Stadt Tokio, Präfektur Tokio

Der Kanaldeckel zeigt das Motiv der Kirschblüte im Ueno-Park. Der Ueno Park wurde 1876 auf dem Gelände des im Boshin Krieg (1868–1869) zerstörten Toezan Kan’ei-ji Tempels neu eröffnet. 1882 wurden in Ueno das japanische Nationalmuseum erbaut und der älteste Zoo Japans angelegt.

Foto: S. Schmitt, Berlin

Kanaldeckel des ehemailegen Stadteils Ujuku der Stadt Kasari, Präfektur Kagoshima

Die Stadt wurde am 20. März 2006 durch den Zusammenschluss der Stadt Naze, der Stadt Kasari und dem Dorf Sumiyō neu gegründet. Das Dorf Ujuku hatte kein genehmigtes Monshō. Der Kanaldeckel zeigt eine Meeresschildkröten, Korallen, Algen, Seeanemonen und einen Einsiedlerkrebs.

Foto: S. Schmitt, Berlin

Kanaldeckel im Dorf Yahiko in der Präfektur Niigata.

Foto: S. Kienaß, Berlin.

Kanaldeckel in Taiwan

Kanaldeckel in Taipei, Taiwan.

Dieser Kanaldeckel zeigt kein Stadtwappen.

Foto: S. Kienaß, Berlin.