Burg Bibra, Ortsteil Bibra, Gemeinde Grabfeld, Landkreis Schmalkalden-Meiningen (Thüringen)

Die Burg liegt südlich von Meiningen unweit der bayrisch-thüringischen Landesgrenze im idyllischen Grabfeld. Mitten im kleinen Dorf Bibra steht die tausendjährige Stammburg des gleichnamigen Geschlechts. Die Burg ist bis heute im Besitz der Familie.

Adresse: Burgweg 2, 98631 Grabfeld

Die Burg

Wie das gesamte Grabfeld war auch Bibra bis ins 19. Jh. Teil Frankens. Das Grabfeld umfasste früher das Gebiet zwischen Fulda, Schmalkalden, Eisfeld, Coburg, Schweinfurt und der Rhön. Als Teil des Herzogtum Sachsen-Meiningen wurde das Gebiet zu Beginn des 20. Jh. Teil Thüringens.

Der Kern der Burg bildet die ehemalige Wasserburg aus dem 12. Jh. Es wird vermutet, dass an gleicher Stelle bereits im 7. oder 8. Jh. eine Burg existierte. Die Burg hatte im Mittelalter eine strategisch wichtige Rolle in der Sicherung der fränkischen Nordgrenze. Von der einstigen Burg sind nur noch Teile der Außenmauer und Ecktürme erhalten. Die fast quadratische Anlage ist mit einer äußeren und einer inneren Mauer umschlossen, zwischen denen sich ein breiter, inzwischen trockengelegter, Wassergraben erstreckt. Die innere Burganlage bildet ein fast regelmäßiges Quadrat mit vier Eck- und vier Mitteltürmen. An der Süd- und Ostseite befinden sich überdachte Wehrgänge. Der Zugang erfolgt über eine Zugbrücke vor dem östlichen Mittelturm und einer Steinbrücke vor dem westlichen Haupttor.

Die Burg war mehrfach Mittelpunkt kriegerischer Auseinandersetzungen. 1525 brannte Burg Bibra im Verlaufe des Bauernkrieges nieder. Nach ihrem Wiederaufbau wurde sie aber 1646 im 30-jährigen Krieg erneut ein Opfer der Flammen. Nach diesem zweiten Brand erfolgte ein bescheidener Umbau. In den nächsten 200 Jahren wurde die Burg hauptsächlich als Viehstall genutzt. Erst zwischen 1840-1884 erfolgte der Aus- und Umbau. So verwundert es nicht, dass im Inneren alle Gebäude durch neuere Fachwerkhäuser ersetzt wurden.

Die heutigen Besitzer, immer noch Nachfahren der Herren von Bibra, engagieren sich sehr für die Restaurierung der Anlage. 2002 erhielten sie dafür den Thüringer Denkmalschutzpreis. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstütze die Arbeiten zur Instandsetzung der Burg, so u.a. der Burgkapelle und der sogenannten Würzburger Kemenate.

Nach der Wende konnte Otto-Siegfried Friedrich Willibald Freiherr von und zu Bibra (1914-1993) die Burg wieder übernehmen. Die Burg beherbergt heute ein Seminarzentrum.

Das Wappen der Herren von Bibra

Die Herren von Bibra sind eines der ältesten belegten Familien. Sie werden dem fränkischen Uradel zugerechnet. Die Familie ist seit der Mitte des 12. Jh. als Dienstmannen der Grafen von Henneberg bekannt. Die früheste Erwähnung des Pertholdus de Bibera und seiner Söhne Portoldus und Tagino ist auf einer Urkunde von 1151 über einen Gütertausch zwischen dem Hochstift Bamberg und den Grafen von Henneberg belegt.

Ab den 14. Jh. gingen sie, infolge der Expansion des Hochstifts Würzburg nach Norden und der gleichzeitigen Schwächung der Grafen von Henneberg durch mehrfache Erbteilungen, verstärkt Lehensbeziehungen zum Hochstift Würzburg ein. Lange Zeit hatten sie das Erzmarschallamt im Hochstift Würzburg inne. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht im 15. und 16. Jh. standen sie nicht nur in den Diensten der bedeutendsten politischen Kräfte der fränkischen und thüringischen Region, sondern auch des Reichs. So unterhielten Sie Beziehungen zu den Landgrafen von Hessen, den Herzögen von Sachsen und den Bischöfen von Bamberg. Zu dieser Zeit stellte die Familie Domherren in allen fränkischen Domstiften und mit Lorenz von Bibra (1459-1519) und Konrad III. von Bibra (1490-1544) sogar zwei Würzburger Fürstbischöfe. Dies änderte sich erst, als sich die Familie infolge der Reformation mehrheitlich dem Protestantismus zuwandte. Die Erhebungen in den Reichsfreiherrenstand erfolgten je nach Linie in unterschiedlichen Jahren, so 1698, 1713 und 1772. Erst ab Mitte des 18. Jh. sind wieder Chorherren-Aufschwörungen von Mitgliedern der Familienzweige, welche sich zum Katholizismus bekannten, zu finden. 1759 wurde Heinrich von Bibra (1711–1788) zum Fürstbischof von Fulda gewählt.

Das Wappen wird beschrieben in Gold ein aufspringender schwarzer Biber. Auf dem Helm ein goldener Flug, beiderseits mit einem schwarzen Biber belegt.

Das Wappen ist somit ein sogenanntes redendes Wappen.

Kirche St. Leo in Bibra

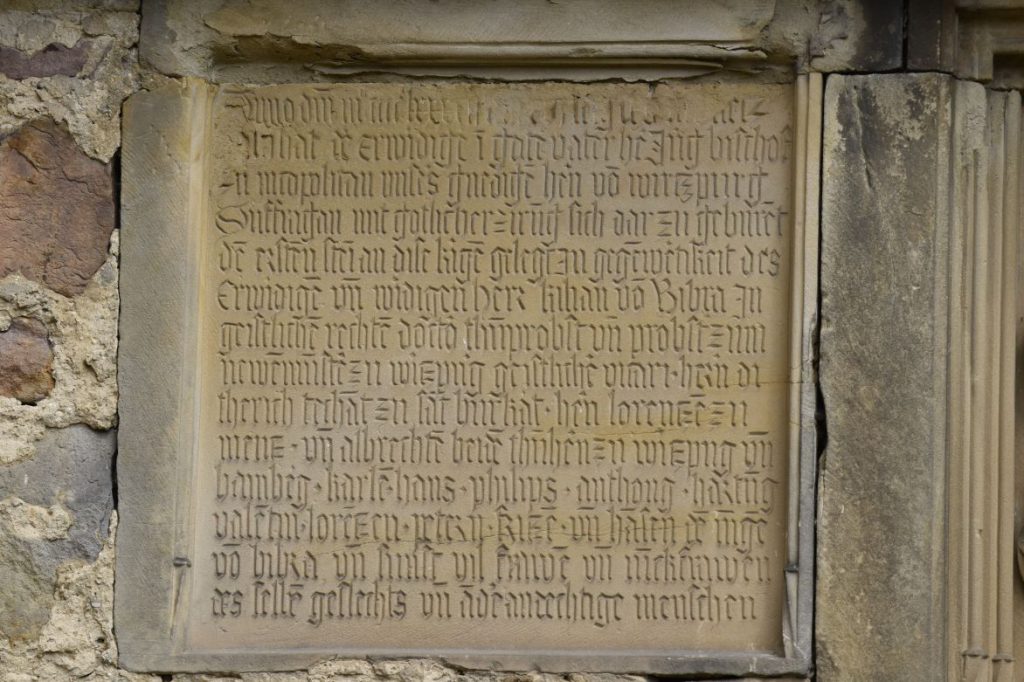

An der Kirche St. Leo in Bibra ist das Wappen der von Bibra ebenfalls zu finden. Der Grundstein für die Kirche wurde am 16. Juli 1492 durch Lorenz von Bibra, Fürstbischof von Würzburg, Albrecht von Bibra, Dompropst von Würzburg, und Kilian von Bibra, Generalvikar des Hochstifts Würzburg, gelegt. So bezeugt es die Steintafel an der südlichen Außenwand der Kirche.

Die Kirche wurde im spätgotischen Stil erbaut. Besonders architektonisch sehenswert ist der Chorraum. Mit der Ausstattung des Kircheninneren wurde die Bildhauerwerkstatt Tilman Riemenschneiders beauftragt. Dort schuf man drei spätgotische Flügelaltäre.

Die Emporen an der Westseite und das Gestühl stammen aus der Barockzeit. Es wird angenommen, dass sich die Empore früher auch über die gesamte Nordseite erstreckte. An der nördlichen Seitenwand wurde 1957 ein übergroßes Wandbild des Hl. Christophorus freigelegt. Die Glasfenster stammen aus dem Jahr 1892. Im mittleren Chorfenster haben sich zwei Fenster mit den Wappen der von Bibra erhalten. Diese werde auf das Jahr 1503 datiert. 1731 wurde das frühere Satteldach des Kirchturms durch eine barocke Haube ersetzt.

Weiter Informationen über die Gesamtanlage in Bibra hier: Unteres Schloss in Bibra.

Quellen:

- Wikipedia-Artikel „Burg Bibra“, abgerufen 25. Juni 2025

- Wikipedia-Artikel „St. Leo (Bibra)“, abgerufen 25. Juni 2025

- Webseite des Burg Bibra e.V., www.burg-bibra.de, abgerufen 25. Juni 2025

- Bernhard Peter: „Die Burg Bibra“ , Welt der Wappen (www.welt-der-wappen.de), abgerufen 15. August 2025.

- „Burg Bibra“, Webseite der Deutsche Stiftung Denkmalschutz, www.denkmalschutz.de, abgerufen 25. Juni 2025

- „Bibra, Adelsfamilie“, Historisches Lexikon Bayern, www.historisches-lexikon-bayerns.de, abgerufen am 24. Juli 2025

- Thomas Bienert: Mittelalterliche Burgen in Thüringen. Gudensberg-Gleichen 2000.

- Michael Köhler: Thüringer Burgen und befestigte vor- und frühgeschichtliche Wohnplätze. Jenzig-Verlag Köhler, Jena 2001.

- Otto Freiherr von und zu Bibra: Das Kastell Bibra, Meiningen 2010.

- Martin Stingl: Reichsfreiheit und Fürstendienst. Die Dienstbeziehungen der von Bibra 1500 bis 1806 (Veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte 9/41), Neustadt an der Aisch 1994.

- Werner Wagenhöfer: Die Bibra. Studien und Materialien zur Genealogie und zur Besitzgeschichte einer fränkischen Niederadelsfamilie im Spätmittelalter (Veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte. IX. Reihe: Darstellungen aus der fränkischen Geschichte 45), Neustadt/Aisch 1998.

Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Text und Fotos: Alexander Hoffmann, 2025.