Dornburg, Gemeinde Gommern im Landkreis Jerichower Land (Sachsen-Anhalt)

Das ca. 30 km südöstlich von Magdeburg in unmittelbarer Nähe zur Elbe befindliche Schloss Dornburg ist eine ab 1751 als Witwensitz für Johanna Elisabeth von Anhalt-Zerbst im Barockstil geplante Schlossanlage. Aktuell ist das Schloss in Privatbesitz und kann nicht besichtigt werden.

Adresse: Lindenweg 2, 39264 Gommern – OT Dornburg

Die Besiedlung der Region hat eine lange Geschichte, denn es konnte auf dem Gebiet von Dornburg eine slawische Siedlung aus dem 8. Jh. nachgewiesen werden. 1155 wurde der Ort in einer Urkunde als Schenkung an das Stift Leitzkau erstmals erwähnt. Ab 1240 werden die Grafen von Arnstein hier als Burgherren genannt. Deren erste steinerne Burg wurde um 1300 zerstört, der Nachfolgebau 1436 ebenso.

Um 1523 war die Familie Lattorff Eigentümer und verkaufte das Gut Dornburg 1573 an Statius von Münchhausen (1555–1633). Er erbaute eine erste Schlossanlage in Dornburg. Als jedoch sein Enkel Johann von Münchhausen (1631–1674) ohne männlichen Nachfolger starb, zogen die Fürsten von Anhalt-Zerbst den Ort Dornburg nebst Schloss als erledigtes Lehen ein. Fürst Karl Wilhelm von Anhalt-Zerbst (1652–1718) vermachte Dornburg 1684 seinem Bruder Johann Ludwig (1656–1704). Dieser begründete die Linie Anhalt-Dornburg. Nach seinem Tod wurde das alte Schloss Dornburg zunächst zum fürstlichen Witwensitz.

Schließlich erbte Christian August von Anhalt-Zerbst das Anwesen. Er wurde am 29. November 1690 in Dornburg geboren und starb am 16. März 1747 in Zerbst. Seine Eltern waren Johann Ludwig I. von Anhalt-Zerbst (1656–1704) und Christine Eleonore von Zeutsch (1666–1699). Christian August von Anhalt-Zerbst trat zunächst in den preußischen Militärdienst ein. Er brachte es bis zum General und wurde Gouverneur der pommerschen Stadt Stettin mitsamt ihrer Festung. Für seine Verdienste wurde er am 24. Mai 1725 in Stettin zum Ritter des preußischen Schwarzen Adlerordens ernannt. Am 16. Mai 1742 verlieh ihm Friedrich II. von Preußen (1712–1786) den Rang eines Generalfeldmarschalls. Am 8. November 1727 heiratete er auf Schloss Vechelde bei Braunschweig Johanna Elisabeth von Schleswig-Holstein-Gottorf (1712–1760).

Ihrer beider Tochter Sophie Auguste Friederike (1729–1796) schrieb später als Katharina die Große, ab 1762 Zarin von Russland, Weltgeschichte.

Johanna Elisabeth von Schleswig-Holstein-Gottorf wurde am 24. Oktober 1712 auf Schloss Gottorf in Schleswig geboren und starb am 30. Mai 1760 in Paris. Sie war die jüngste Tochter von Christian August von Schleswig-Holstein-Gottorf (1673–1726), protestantischer Fürstbischof des Hochstifts Lübeck, und Albertina Friederike von Baden-Durlach (1682–1755) und somit die Schwester des schwedischen Königs Adolf Friedrich (1710-1771).

Mit dem Tod des regierenden Fürsten Johann August von Anhalt-Zerbst (1677-1742) erlosch die Hauptlinie Anhalt-Zerbst, da seine beiden Ehen kinderlos geblieben waren. Den Titel und somit auch die Regierungsgeschäfte übernahm die Linie Anhalt-Dornburg. So wurde Christian August zusammen mit seinem Bruder Johann Ludwig II. (1688-1746) zum regierenden Fürsten von Anhalt-Zerbst, ab 1746 als alleiniger Regent. Als er 1747 verstarb, übernahm seine Frau Johanna Elisabeth von 1747 bis 1752 die Regentschaft über das Fürstentum Anhalt-Zerbst für ihren minderjährigen Sohn Friedrich August (1734-1793).

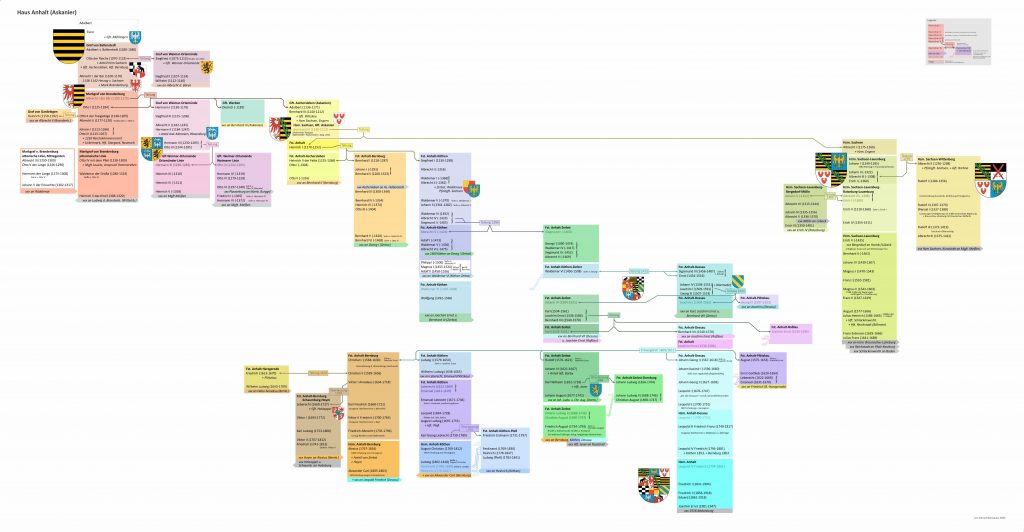

Zum Vergrößern bitte anklicken.

Am 28. Juli 1750 fiel das alte Schloss Dornburg einer Feuersbrunst zum Opfer. Die Fürstin beschloss einen Neubau. Dieser sollte noch größer und prunkvoller sein, als sein abgebrannter Vorgängerbau. Johanna Elisabeth beauftragte Friedrich Joachim Stengel (1694–1787) mit dem Bau des Schlosses im barocken Stil. Das heutige Schloss konnte erst 1758 vollendet werden, da sein Bau durch den 1756 ausgebrochenen Siebenjährigen Krieg verzögert wurde. Dies war auch der Grund, warum große Teile der geplanten Anlage nicht mehr umgesetzt werden konnten. Diese sollte in rechteckiger Form das dreigeschossige Hauptgebäude über begehbare Säulenkolonnaden mit vier zweigeschossigen Pavillons an den Seiten und der Toranlage verbinden. Mitten über den Schlossplatz sollte eine Allee mit 26 kolossalen Statuen verlaufen.

Das Schloss war im Besitz des Landes Sachsen-Anhalt und wurde 2018 an eine Investmentgesellschaft verkauft.

Das Allianzwappen Schleswig-Holstein-Gottorf und Anhalt-Zerbst

Über dem Mittelrisalit ist das Allianzwappen von Christian August von Anhalt-Zerbst (optisch rechts) und Johanna Elisabeth von Schleswig-Holstein-Gottorf (optisch links) zu sehen. Als Erbauerin des Schlosses Dornburg stellte die regierende Fürstin Johanna Elisabeth ihr Familienwappen auf die heraldisch rechte (optisch linke) Seite. Dies ist in heraldischer Sich als ungewöhnlich anzusehen, spricht jedoch für das Selbstbewusstsein der anhaltinischen Ehefrauen.

Eine andere Deutung lässt den Schluss zu, dass die Bauherrin Johanna Elisabeth mit dem Wappen am Schloss auf die Hochzeit ihrer Tochter Sophie Auguste Friederike mit Karl Peter Ulrich von Schleswig-Holstein-Gottorf (1728-1762), dem späteren Zaren Peter III. von Russland, anspielen wollte. Dann ständen die beiden Wappenschilde auf der jeweils heraldisch richtigen Seite. Dafür spricht, dass das Wappen von Johanna Elisabeth von Anhalt-Zerbst auf einem Kupferstich von Johann Martin Bernigeroth aus dem Jahr 1756, also der Zeit Ihrer Regentschaft, in richtiger Form dargestellt wurde. Heraldisch rechts das Wappen von Anhalt-Zerbst, auf der heraldisch linken Seite das Wappen von Schleswig-Holstein-Gottorf.

Das Wappen von Schleswig-Holstein-Gottorf zeigt einen mit einem Herzschild belegten, gevierten Schild mit eingeschobener Spitze:

- Herzschild, geviert: 1 und 4: In Gold zwei rote Balken (Grafschaft Oldenburg); 2 und 3: In Blau ein goldenes Ankersteckkreuz (Herrschaft Delmenhorst);

- 1: In Rot ein gekrönter goldener Löwe, in den Vorderpranken eine goldene Streitaxt mit silbernem Schaft haltend (Königreich Norwegen);

- 2: In Gold übereinander zwei rot-bewehrte blaue Löwen (Herzogtum Schleswig);

- 3: In Rot ein silbernes Nesselblatt, an den drei Ecken zu einem Nagel ausgezogen, in der Mitte ein silbernes Schildchen (Herzogtum Holstein);

- 4: In Rot ein schwarz-bewehrter silberner Schwan mit einer goldenen Krone um den Hals (Herrschaft Stormarn);

- 5: eingeschobene Spitze: In Rot auf silbernem Pferd mit blauer oder schwarzer Decke ein geharnischter golden Reiter, ein Schwert in der Rechten schwingend (Herrschaft Dithmarschen).

Das Wappen von Anhalt-Zerbst zeigt einen mit einem Herzschild belegten dreimal gespaltenen und dreimal geteilten Schild:

- Herzschild (Feld 6 und 7): Gespalten, rechts in Silber ein am Spalt hervorkommender roter Adler, links neunmal von Schwarz und Gold geteilt, belegt mit einem schrägen grünen Rautenkranz (Stammwappen der Askanier);

- 1: Neunmal schwarz-golden geteilt und schrägen mit einem grünen Rautenkranz belegt (Herzogtum Sachsen);

- 2: In Blau ein gekrönter goldener Adler (Pfalzgrafschaft zu Sachsen);

- 3: In Silber drei (2, 1) rote Seeblätter (Herzogtum Engern);

- 4: Neunmal von Schwarz und Gold geteilt (Herrschaft Ballenstedt);

- 5: In Silber eine schräglinke rote Zinnenmauer mit geschlossenem goldenen Tor, darauf linksgewendet schreitend ein schwarzer Bär mit goldener Krone und silbernem Halsband (Herzogtum Bernburg);

- 8: In Blau ein gekrönter goldener Löwe (Herrschaft Jever);

- 9: Zweimal gespalten und viermal geteilt von Schwarz und Silber (Grafschaft Askanien);

- 10: Golden-rot geviert (Grafschaft Waldersee);

- 11: In Blau zwei goldene Schräglinksbalken (Grafschaft Warmsdorf);

- 12: In Gold ein gekrönter schwarzer Löwe (Herrschaft Kniphausen);

- 13: In Blau ein linksgewendeter silberner Adler (Grafschaft Mühlingen);

- 14: Regalienfeld;

- 15: In Silber eine schräge rote Zinnenmauer mit offenem Tor, darauf rechtsgewendet schreitend ein schwarzer Bär mit silbernem Halsband (Herrschaft Bernburg);

- 16: In Rot über zwei schräggekreuzten silbernen Palmzweigen ein silberner Brackenkopf mit goldenem Halsband (Herrschaft Walter-Nienburg).

Quellen:

- Stefan Schüler: „Schloss Dornburg an der Elbe“, www.dornburg.lima-city.de, abgerufen am 10. April 2025

- Wikipedia-Artikel „Schloss Dornburg (Gommern)“, abgerufen am 10. April 2025

- Wikipedia-Artikel „Dornburg (Gommern)“, abgerufen am 10. April 2025

- Ferdinand Siebigk: Christian August (Fürst von Anhalt-Zerbst). In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 4, Duncker & Humblot, Leipzig 1876.

- Gustav Adelbert Seyler (Hrsg.): Siebmacher’s großes und allgemeines Wappenbuch, Bd. 1 (Souveräne und Landesfürsten), 1. Abt., 1. T.: Die Wappen der deutschen Souveraine und Lande, Nürnberg 1856.

Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Text und Fotos: Alexander Hoffmann, 2025.