Schloss Trebnitz, Stadt Müncheberg im Landkreis Märkisch-Oderland (Brandenburg).

Das Schloss und die dazugehörige große Gutsanlage prägen das Ortsbild von Trebnitz, einem Ortsteil der Stadt Müncheberg. Das Ensemble aus Schlossgebäude, Ehrenhof, Park sowie weiteren Wohn- und Wirtschaftsgebäuden steht wegen ihrer orts-, bau- und gartengeschichtlichen Bedeutung unter Denkmalschutz.

Adresse: Platz der Jugend 6, 15374 Müncheberg

Das schlesische Kloster Trebnitz, nördlich von Breslau, erhielt im Jahre 1224 eine Landschenkung von Heinrich dem Bärtigen (1165 – 1238), dem damaligen Herzog von Schlesien und späterem Princeps von Polen. Das Zisterzienserinnenkloster richtete im brandenburgischen Trebnitz einen Wirtschaftshof ein. Im 13. Jh. fiel dieses Gebiet an den askanischen Markgrafen von Brandenburg, jedoch blieb das Kloster bis 1498 Lehnsherr des Dorfes. In den kriegerischen Zeiten war das Dorf von Plünderungen, so 1432 durch die Hussiten, und Zerstörung, so im 30-jährigen Krieg, mehrfach betroffen.

Nach dem Ende des 30-jährignen Krieges war Trebnitz nur noch eine Wüstung. Der Gutshof hatte in Folge mehrere Eigentümer, so u.a. die von Görzke, von Derfflinger, von Zieten und von Pannwitz. 1825 fiel das Gut Trebnitz an Carl Otto Magnus von Brünneck (1786-1866). In seine Zeit fiel die Errichtung des großes Herrenhaus und die Umgestaltung des verwilderten botanischen Gartens zu einem Park nach englischen Vorbild.

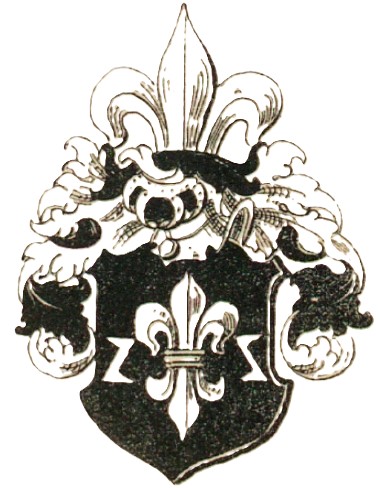

Das Wappen der Familie von Brünneck

Die Familie von Brünneck (auch Brünig, Brünnig oder Brüning) stammte ursprünglich aus Schlesien, wo sie seit dem 14. Jh. urkundlich bekannt ist. Seit dem 17. Jh. war die Familie auch in der Neumark begütert und verbreitete sich bis nach Westpreussen und die Mark Brandenburg aus.

Im schwarzen Schild eine silberne Lilie beiderseits begleitet von einer nach außen gekehrten silbernen Wolfsangel (Doppelhaken). Auf dem Helm mit schwarz-silbernen Decken eine oberhalbe Lilie. (Die ursprüngliche und eigentliche Helmzier des Stammwappens besteht aus drei Straußenfedern.)

Carl Otto Magnus von Brünneck wurde am 28. Januar 1786 in Brandenburg an der Havel geboren und starb am 24. Dezember 1866 in Berlin. Er war preußischer Offizier, Gutsbesitzer und Politiker. Magnus war der Sohn von Wilhelm Magnus von Brünneck, des Generalfeldmarschalls und Amtshauptmanns von Liebenwalde und Zehdenick, und dessen Ehefrau Charlotte, geborene von Pannwitz. Magnus von Brünneck besuchte Universität Königsberg und die Militärakademie in Berlin. So war er u.a. Schüler von Gerhard von Scharnhorst (1755 – 1813), dem bekannten Heeresreformer. Bis 1810 diente er im preußischen Heer, u.a. im Husaren-Regiment „Fürst Blücher von Wahlstatt“, und nahm seinen Abschied im Range eines Rittmeisters. Nur drei Jahre später beteiligte er sich an der Spitze der von ihm aufgestellten ostpreußischen Landwehrkavallerieabteilung an den Befreiungskriegen gegen Kaiser Napoleon Bonaparte. 1817 nahm er erneut seinen Abschied, diesmal im Range eines Obersts und widmete sich von nun an der Bewirtschaftung seiner Güter. 1840 wurde ihm durch König Friedrich Wilhelm IV. die Würde des Oberburggrafen im Königreich Preußen verliehen, dass er bis zu seinem Tode innehatte.

1810 heiratete er Luise Caroline Christiane von der Goltz (1794–1837). In zweiter Ehe war er ab 1838 mit Wilhelmine Sophie Freiin von der Goltz (1798–1839) verheiratet. Nach dem Tod seines Vaters erbte er die Güter Bellschwitz, Hermersdorf, Wulkow und Trebnitz.

Magnus von Brünneck gehörte zu einem liberal gesinnten Kreis von Adeligen, die zwar die Monarchie nicht ablehnten, aber nach Fortschritt strebten und Reformen verlangten. So befürwortete er die angestrebte preußische Verfassung von 1848. Seit 1831 war er Mitglied des Preußischen Landtags und bis zu seinem Tod Mitglied des Preußischen Herrenhauses.

Die Familie von Brünneck baute das Schloss zwischen 1900 und 1910 um. Dabei wurde das Vorgängergebäude umbauen und es entstand der heute noch die Schlossansicht prägende Risalit mit den großen Säulen von der zweiten bis zur dritten Etage, auf denen der Giebel mit dem Familienwappen mit Lilie, Wolfseisen und Grafenkrone den Abschluss bildet. Letzter Eigentümer war Graf Harald von Brünneck (1880–1958). Mit ihm erlosch die gräfliche Linie der Familie.

Das Schloss heute

1949 wurde das Gut dem Rat der Gemeinde übergeben, der das Schloss bis in die 50er Jahre nutzte, um darin Vertriebene unterzubringen. Später wurden dort Arztpraxen, ein Kindergarten und eine Schule eingerichtet. 1992 wurde der Verein Schloss Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum gegründet. Der Verein ließ in den Folgejahren die Gebäude dank Spenden und finanzieller Unterstützung durch Bund und Land sanieren.

In einem der Nebengebäude der Schlossanlage zog 2017 die Gustav-Seitz-Stiftung ein. Sie betreibt hier das Museum für den künstlerischen Nachlass des Bildhauers und Zeichners Gustav Seitz.

Quellen:

- Wikipedia-Artikel „Trebnitz (Müncheberg)“, abgerufen 29. November 2024.

- Wikipedia-Artikel „Schloss Trebnitz“, abgerufen 29. November 2024.

- Wikipedia-Artikel „Kloster Trebnitz“, abgerufen 29. November 2024.

- Wikipedia-Artikel „Magnus von Brünneck“, abgerufen 29. November 2024.

- Siebmacher’s großes und allgemeines Wappenbuch, Bd. 3 (Blühender Adel deutscher Landschaften unter preußischer Vorherrschaft), 1. Abt., Bd. 2: Der Preußische Adel: Freiherren und Grafen. Nachträge und Verbesserungen, Nürnberg 1906.

- Siebmacher’s großes und allgemeines Wappenbuch, Bd. 3 (Blühender Adel deutscher Landschaften unter preußischer Vorherrschaft), 2. Abt., Bd. 2: Der blühende Adel des Königreichs Preußen: Edelleute. Nachträge und Verbesserungen, Nürnberg 1906.

- Siebmacher’s großes und allgemeines Wappenbuch, Bd. 3 (Blühender Adel deutscher Landschaften unter preußischer Vorherrschaft), 2. Abt., Bd. 1, T. 1: Der blühende Adel des Königreichs Preußen: Edelleute A-L, Nürnberg 1878.

- Kurt Forstreuter „Magnus von Brünneck, “ in: Neue Deutsche Biographie 2 (1955), S. 666 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd124753906.html#ndbcontent

- Otto Nasemann: „Magnus vo Brünneck“, in: Allgemeine Deutsche Biographie 3 (1876), S. 443-445 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd124753906.html#adbcontent

- Homepage des Vereins Schloß Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e. V., www.schloss-trebnitz.de, abgerufen 29. November 2024.

- Homepage der Gustav-Seitz-Stiftung, www.gustav-seitz-museum.de, abgerufen 29. November 2024.

Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Text und Foto: Alexander Hoffmann, 2024.